Capitolo 3

Il Diavolo

Nei sistemi religiosi di una certa complessità, l’affermazione del bene che il divino propugna si confronta e si scontra con la sua antitesi; una controparte che di norma si riassume nella presenza di un multiforme spirito maligno che assume strategie, sembianze e nomi diversi.

E’ la volontà ispirata totalmente al desiderio di fare il male, forse l’alibi con cui gli uomini fanno schermo non solo alla impossibilità di raggiungere il bene assoluto ma anche alla difficoltà di perseguire quello relativo.

Pensiero a volte possente, ma a volte anche risibile, per chi si confronta con l’idea del divino; una presenza necessaria e fondamentale, invece, in ogni vita che tende ad essere risucchiata nel vortice del concetto di santità.

“Non è chi non sappia, che il Demonio è nemico, e persecutore implacabile dell’humanità” e se quindi perseguita indiscriminatamente gli uomini, e con fierezza maggiore i cristiani, la virtù di Fra Giuseppe non poteva non scatenare una rabbia inasprita, una disperata ostilità, e contro di lui il maligno “concepì un’avversione rabbiosa, avvampò di un odio implacabile e s’inviperì con un’infame e furibondo sdegno”.

Gran parte di quest’aspra guerra fu di certo affrontata interiormente, e di questa nulla sappiamo, anche se non è difficile ipotizzare; ma a volte lo scontro si manifestò diversamente, assunse un aspetto corporeo, palpabile: fu, ad esempio… una sassaiola.

Era di febbraio, nel 1676; veniva da Matelica e tornava al suo convento, prostrato dall’aver trascorso due giorni al capezzale di Vittoria Micheli: non potendola liberare dal male, che nella povera donna aveva superato quel limite oltre il quale si è refrattari a qualsiasi preghiera e toccamento, aveva potuto solo implorare per la salvezza della sua anima. Mentre percorreva il tratto più ripido del sentiero sotto le mura del convento, il Demonio “dato di mano alle sue furie, incominciò, e proseguì a scagliargli contro pietre così grosse, e di tanto numero, che lo scansarsene era in vano e il difendersene, col fuggire, o ritirarsi indietro, era infruttuoso”. Fu una gragnola di colpi che gli franò addosso, lasciandolo senza respiro. Ma la fede vacillò appena perché avvertì la protezione divina; s’accorse infatti che “il grandinar delle pietre non gli aveva apportato, né apportava un minimo danno”.

Sassate da tutte le parti, ma nessuna che lo colpisse; se le vedeva arrivare addosso, ma non sentiva il colpo, non provava un minimo dolore. Si rinvigorì perciò nell’animo “e proseguì con franchezza, e con facilità il suo viaggio” raggiungendo incolume il con- vento. Non recava segni; fu solo il racconto che con la sua mitezza rese ai confratelli: questi lo videro integro, e tante pietre smosse lungo il sentiero sotto al convento.

Pietre smosse, sassi di varie dimensioni, dove ancora oggi, in quel tratto di strada proprio sotto la croce di ferro, chi vuole dilettarsi in coincidenze, ne può trovare. Pietre che poi una voce custodita dai suoi discendenti, e che il suo biografo ignora forse perché impegnativa da sostenere, vuole fossero trasformate, dallo stesso Fra Giuseppe, in altrettanti tozzi di pane in occasione d’una cerca.

Altre volte ancora fronteggiò diavolerie: a Monte Fortino una giovane donna di nome Susanna, nubile ed oppressa dal maligno, alla presenza di Fra Giuseppe “si sconvolse in una stravagantissima mutazione, e diede in tali smanie, che si alterò tutta nel volto; le si enfiò in istrana guisa la gola; le straballò impetuosamente il petto; & accendendo gli occhi di sdegno, e borbottando tutta dispettosa fra i denti, dimostrò verso di lui un’avversione, e rabbia indicibile”. Al che Fra Giuseppe, con molto sentimento e fervore: “Io non ho autorità sopra di te; ma, se l’avessi, ti vorrei bene aggiustare, Bestiaccia!”. Non potendo sopportare un tale rimprovero, la sciagurata Susanna “maggiormente sdegnosa e agitata” col suo carico di malignità si barricò nella sua stanza e ponzata contro la porta prese a gridare “Via, via! Non posso vedere più ‘sto Frataccio”, a dimenarsi e a scuotersi, finché esausta non si svuotò finalmente della sua rabbia.

Altre volte, sembra, si trovò faccia a faccia con forze del male come quando nel 1697 a Matelica gli deposero tra le braccia un bimbo di appena quattro anni di nome Catervo, figliolo di Gaudentio Fedeli che “essendo stato ammaliato dalle Streghe [come si congetturava dagli effetti dell’infermità] non poteva ne reggersi in piedi, ne havere habilità di muovere un passo, onde era sempre astretto o à rotolarsi, ò strascinarsi in terra carpone”; riusciva soltanto a gnaulare come un gatto ferito. Quasi soppesandolo, Fra Giuseppe esclamò prontamente che aveva patito “qualche gran porcheria”, “volendo con ciò esprimere, secondo il senso comune di quelle parti, che l’avevano ammaliato, e ridotto a quel misero, e travaglioso stato, le Streghe”.

Gli fece perciò un segno di croce in fronte, “e con un dito lo toccò nell’estremità della Schiena. Si risentì il fanciullo a quel tocco, e si scosse gravemente per essere stato premuto in quella parte, e con ciò diede un chiaro inditio, che quella era la parte sopra l’altre più offesa”. Dissipata ogni forza di malìa, il bambino si ridusse a riacquistare e mantenere l’intera salute.

Lo scontro estremo, una sorta di resa dei conti, Fra Giuseppe l’affrontò alla fine dei suoi giorni, e anche in quel caso fu un confronto fisico che lo sconquassò e lo rivoltò dal letto sul quale si stava lentamente spegnendo per “una insuperabile infermità”.

I prodigiosi avvenimenti

Questa storia è una storia umana; nonostante il rilievo che vi assumono le narrazioni di fatti collocabili al di fuori della normalità e in contrasto con le leggi naturali, non può e non vuole avventurarsi oltre. Occorrono ben altre levature, e soprattutto presunzioni che non ci appartengono, per affrontare una trattazione sul tema del sovrannaturale e delle sue manifestazioni, sull’enfasi del miracolo, sul rapporto funzionale tra i prodigi e ogni tipo di credo religioso.

Possiamo solo azzardare, insinuandoci tra queste pagine e solo qui, in questo punto, una riflessione personale ammettendo che quella del miracolo, se assunta fuori del contesto storico, sociale, culturale, e ‘bevuta’ in un sol sorso, ci sembra una logica elementare che in un certo senso rischia di apparire in dispregio alla divinità, poiché confina la sua credibilità alla prova dell’evento, affidando il senso del suo ipotetico annuncio all’esaudimento dei desideri umani (e tra questi, in particolare, quelli più facili e scontati: salute, benessere, ecc..); come se l’esistenza e l’efficacia di una divinità fosse vinco- lata ad una sorta di onere della prova.

Se così fosse, ritorneremmo allora a quelle ipotesi che, e non certo da oggi, vedono in ogni dio null’altro che la proiezione dei desideri umani, mirata, ovviamente, alla loro soddisfazione. Oggi poi, che i miracoli non solo fatichiamo a capirli, ma spesso ci inducono persino all’ironia; ma in questa storia parliamo di tempi in cui gli uomini cercavano ancora di governare il mondo avvolgendolo in un groviglio di simboli e le loro menti, avvezze allo stupore, concedevano ai miracoli una loro giustificazione.

Volgendo allora lo sguardo indietro, al tempo di cui stiamo parlando, con queste considerazioni proviamo allora ad immergerci in quella nebbia che avvolge i prodigi; senza farci travolgere, semplicemente li registriamo. E facciamoci guidare dall’affettuosa attenzione per un personaggio che sentiamo vicino, che ha percorso gli stessi sentieri che noi oggi percorriamo e le cui atmosfere cerchiamo, nei limiti del possibile, di mantenere. Sentiamo così di poter meglio comprendere il trasporto con cui fra Giovanni da Belvedere prova a spiegarci lo stato di grazia di Fra Giuseppe:

“Dal penetrare i secreti de i cuori, e i pensieri occulti dell’animo; e dal conoscere i fatti reconditi, e i successi assai distanti, e futuri (de quali doni, per le antedette fondatissime congetture, si son molti dati à credere, che fosse stato favorito da Dio F.Gioseppe) è convenevole far passaggio à varie gratie, intorno alle quali con simile probabilità hanno molti stabilito il giudizio; che Iddio le habbia dispensate loro per li meriti della tanto acclamata singolarità di virtù di questo suo Servo. Alcune di queste grazie consistono in moltiplicatione di robbe dispensate, o da dispensarsi à lui in elemosina; altre in sanità pretese ottenute non in un subito, ma con qualche poca, e breve successione di tempo: altre poi conseguite con beneficio più efficace, e più maraviglioso in istante. Tutte però, benché varie, e benché in vario modo, e tempo operate, chiunque è stato favorito di averle, ha protestato, e stabilmente ha creduto, che dalla Divina benignità le habbia direttamente, e positivamente impetrate à lui F.Gioseppe. Da questo umile Fraticello, dopo Dio, hanno molti riconosciuta di prodigiosi, e singolari beneficij la gratia. A questo divoto Religioso, dopo Dio, hanno attribuito il merito della loro salute prima disperata o in parte, o in tutto ancora, gli Infermi. E per questo fedel Servo, dopo Dio, hanno protestati non pochi, di essere stati liberati da tumori, da crepature, da piaghe, e da altri varij, e travagliosi morbi; anzi di essere stati cavati dal pericolo, e dalle fauci della morte, a rigoder felicemente, e prodigiosamente la vita”.

Furono dapprima voci, sussurrate pei vicoli e sui sagrati delle chiese; Fra Giuseppe, “Juseppe de pocognolu”, quel fraticello striminzito, quasi rachitico, quella faccia grifagna che a volte quasi sparisce nel cappuccio, dicono che….pare che abbia…, si, insomma… li miraculi…; poi sempre più insistenti tanto da fugare ogni dubbio ed ogni voce diventare certezza. C’era in verità anche chi non era disposto a farsi irretire da questi racconti e inizialmente lo considerava alla stregua di un qualsiasi strollaccone da strapazzo, uno dei tanti che in virtù d’una tonaca, o d’una voce suadente, o di un qualsiasi altro strumento non posseduto dai più, riusciva a buggerar la gente. Ma le diffidenze non poterono avere che vita breve di fronte al montare dei racconti che inquietavano e strabiliavano.

Non sappiamo quando e come il fraticello si rese conto di ciò che gli veniva attribuito: che le sue parole lenivano il dolore, che le sue mani facevano contrarre la carne appena sfiorata, che il suo sguardo poteva avventurarsi oltre l’apparenza, trafiggere le sembianze.

Piuttosto saranno stati gli altri ad accorgersene: la gente, il cui estremo bisogno di eventi prodigiosi la rendeva propensa ad accogliere la speranza che ad ogni male vi fosse un rimedio così… a portata di mano. I primi disposti ad impegnarsi in testimonianze dirette, a porsi la mano sul petto e in giuramento raccontare le loro personali esperienze, iniziano nel 1668; Fra Giuseppe ha 48 anni, di cui 25 di vita religiosa.

Con Fra Antonio, suo fratello germano, dopo un breve soggiorno nel convento di Fontebono, doveva fare ritorno al Convento di Montegranaro dove era di stanza in quel periodo.

Passarono per Calle a far visita a Pietro Matteo Salvi, padre di Fra Cataldo, guardiano di Fontebono. Il contadino volle festeggiare questa visita uccidendo e cucinando due capponi che aveva riservato all’imminente parto della nuora. Fra Giuseppe cercò di opporsi ma nulla poté contro la decisione di Pietro Matteo; i capponi vennero uccisi, cotti e “venuta l’ora della cena, furono con altri cibi posti in tavola, trinciati, com- partiti a tutti i commensali, e mangiati”. Terminato il tempo del riposo, al primo spuntar dell’Alba Fra Giuseppe se ne partì chiotto lasciando però dietro di sé “una materia di stupore indicibile”; la conferma che tanti aspettavano a quelle voci sempre più diffuse sul suo stato di grazia. “Non poteva il Servo di Dio haver caminato più di due miglia, quando con altri Polli si videro ritrovarsi avanti quella Casa i due Capponi già nella sera antecedente uccisi, cotti, e mangiati”.

Prima di cedere all’entusiasmo, tutti i familiari di Pietro Matteo girarono per le case del circondario chiedendo se a qualcuno fosse mancata una coppia di capponi. La ricerca fu senza esito.

Per molto tempo in paese non si parlò d’altro; il racconto s’arricchì, di bocca in bocca, e in qualche caso coinvolse anche le sorti del bimbo in grembo alla nuora del Salvi.

Cominciò così a diffondersi la voce e a formarsi intorno alla sua figura una specie di alone carismatico che crebbe con la sua stessa vita. Fra Giovanni da Belvedere spazia nell’elencazione.

Tralasciamo volutamente le predizioni che ci appaiono maggiormente risibili: di figliolanze numerose o di maternità tardive, di guarigioni o anche di morti inaspettate, come fu nel caso di Don Benedetto Bittoni “che era sanissimo, vigoroso di forze, e di età, e di complessione ancora robusto” ma non resistette più d’un mese da quando Fra Giuseppe, lo fermò per strada così ammonendolo: “Signor Don Benedetto, questo poco tempo, che ci resta, per l’Amor di Dio spendiamolo bene, spendiamolo bene..” e poi fuggendosene via lasciando allibito il gentiluomo.

Un diverso atteggiamento s’impone quando si parla di guarigioni non predette, ma, come asserito dagli interessati o comunque da testimoni diretti, attribuite alla sua preghiera, al suo intervento diretto, alla sua presenza fisica; quando siamo insomma in quell’àmbito dai confini incerti, indefinibili e altamente opina- bili in cui si ricorre al concetto di miracolo.

Erano i tempi del buio e della mestizia, in particolare in zone periferiche come la nostra, così lontane dagli ingannevoli lustri del barocco; a volte poteva bastare veramente poco ad alimentare storie di prodigi o di stramberie varie: sveltamente si diffondevano divenendo in breve tempo leggenda.

Si consumava un secolo inquieto che vide sì le prime conquiste della scienza moderna, ma la cui vita di tutti i giorni si dibatteva nell’ambiguità tra i primi bagliori del progresso e il cono d’ombra della tradizione; nuovi orizzonti si aprivano mentre le strade erano solcate ancora da maghi, alchimisti, cerusici, stregoni e guaritori d’ogni specie, lestofanti e marrufei delle peggiori risme, ciarlatani e imbroglioni del miracolo, della religione vissuta come evento stupefacente. Era in affanno la medicina del tempo, con le sue guarigioni più appariscenti o apparenti che sostanziali e reali; capace di diagnosticare, alleviare, aspettare, ma non di guarire.

S’approfondiva così il solco tra la conoscenza scientifica e il comodo e rassicurante rifugio della magia, dell’esoterismo, ed anche dell’illusione con cui riempire i cuori di speranza. Cominciava a disvelarsi la machina corporis: la circolazione del sangue, il sistema linfatico, la struttura dell’orecchio e del rene; importanti scoperte che però stentavano a produrre effetti consistenti, ricadute prati- che nel campo terapeutico.

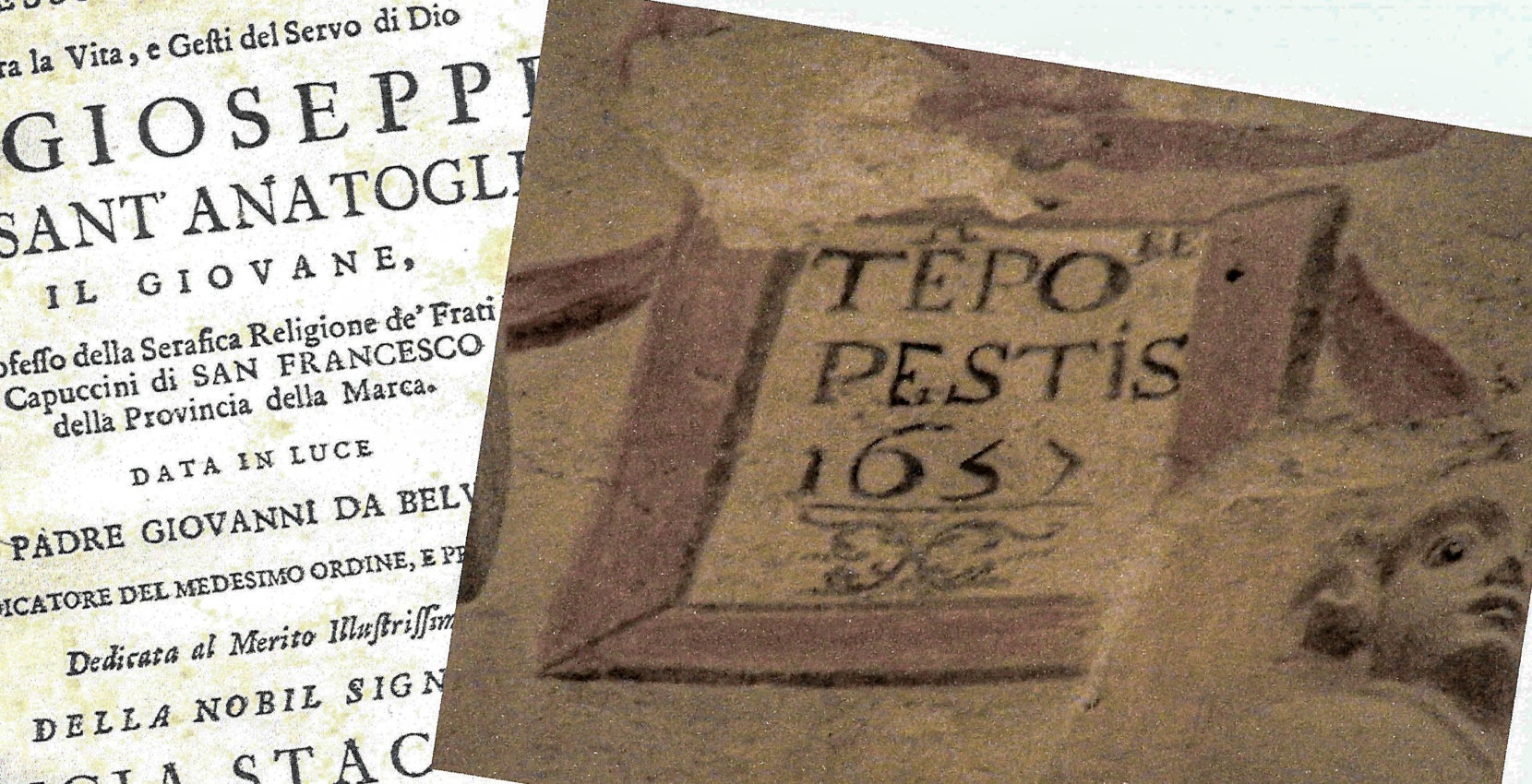

La prova di tale inadeguatezza s’era avuta più volte con le epidemie di peste che costellarono un po’ tutto il secolo e che interessarono anche le nostre zone. La scienza medica dimostrava ancora una volta la sua totale impotenza; ma per la prima volta si presentava divisa davanti a un banco di prova così severo come quello della peste.

Da un lato stavano i medici ‘galenisti’ che s’ispiravano agli insegnamenti di Galeno, il medico greco del secondo secolo, e li mettevano in pratica integrandoli e perfezionandoli; dall’altro lato facevano la loro comparsa nuove teorie che, di fronte ai ripetuti fallimenti di tutte le cure fino allora praticate, tentavano vie diverse, spesso fallendo anch’essi e talora millantando e fornendo ipotesi squinternate e astruse.

Una di queste teorie, la ‘iatrofisica’ o ‘iatromeccanica’, considerava il corpo come una macchina, sforzandosi di spiegarne il funzionamento, tanto nella salute quanto nella malattia, in termini fisici e meccanici: molti contorcimenti mentali ma anche qualche felice intuizione come la ‘traspirazione invisibile’ con cui Sanctorio e Borrelli precorsero parzialmente quello che oggi conosciamo come metabolismo. Presto però si dovette capire che il funzionamento dell’organismo non si adegua così rigidamente alle regole della matematica.

L’altra teoria, destinata ad avere maggior successo, la ‘iatrochimica’, considerava la vita come un seguito di esperimenti chimici e paragonava l’organismo umano a una provetta. Dai loro arrischiati tentativi, e non dalla terapia ripetitiva modellata sui libri antichi, veniva ad affermarsi una chemioterapia alternativa, destinata ad imporsi in futuro.

E mentre gli iatrochimici cominciavano ad individuare relazioni coerenti tra fenomeni morbosi, metodi curativi e farmaci, i galenisti s’attardavano ancora in un eclettismo cervellotico e in un empirismo a volte sconcertante. Usavano, ad esempio, come “suppuranti per maturar carboni” (il bacillo del carbonchio), una ridda di empiastri quali i “fichi secchi”, la “sugna di porco maschio”, lo “sterco di colombo”, “le mele crude con fior di farina”, “la carne di bue pestata”, finanche le “galline o colombi squarciati vivi”. L’approccio scientifico degli innovatori affrontava le scoperte promuovendone sempre di nuove, e altri ricorrevano a discipline occulte con alambicchi e crogiuoli, rincorrendo la pietra filosofale in grado sia di ‘guarire’ in oro i metalli ‘ammalati’, sia di riportare a ‘perfezione’, con l’oro reso ‘potabile’, i corpi ‘imperfetti’ degli individui infermi.

Così andava il mondo, lasciando per lo più inalterati e irrisolti patimenti e mali, e concedendo spazio a chi, come Fra Giuseppe, s’adoperava a compensare le carenze della farmacoterapia con l’efficacia dell’ascolto, del gesto simbolico, della parola, in questo certo più vicino ai tradizionalisti che agli innovatori.

Pensiamo che forse neppure lontanissimi echi di questo dibattito giungessero ad influenzarlo; lui che era “inhabile a legger libri”, cresciuto incolto a contatto con la natura e forse neppure pienamente convinto di potersi fare strumento delle estreme possibilità del suo Dio. Disarmato quindi d’ogni alambicco e privo d’ogni altra teoria e d’ogni altra scienza che non fosse la sua fede, il piccolo frate affrontava il male a mani nude, a volte brandendo simboli di povertà e quasi temendo egli stesso il risultato dei suoi interventi.

Molte furono le testimonianze raccolte; alcuni gli attribuirono fatti di ben poco rilievo e di toccante ingenuità, altri impegnarono la loro voce per raccontare di storie molto coinvolgenti, come quelli “liberati da tumori, crepature da piaghe, e da altri varij e travagliosi morbi, cavati dal pericolo, e dalle fauci della morte, a rigoder felicemente e prodigiosamente la vita”.

La fama tuttavia si sparse in un periodo di crisi, quando la gente è resa più sensibile al miracolo perché solo in quello può riporre speranza.

Intanto il paese s’era aperto, aveva progressivamente cessato di essere un castello; sfumato il rischio di aggressioni esterne, allentato quello delle pestilenze, alle tre porte esistenti, di Sant’Andrea, del Molino e della Pieve, i cui ingressi erano custoditi da robusti portoni con le chiavi locate alla pari di tanti altri servizi, se ne aggiunsero altre.

Nel 1665 fu deciso di aprire “una porta nel fosso sotto la Rocca nelle mura comunali, che habbia l’esito nella strada detta il fosso sopra S.Agostino, per esimere dal pericolo che corrono giornalmente le Bestie per le strade piaggiose di questa terra”. Alcuni anni dopo, nel 1671, venne tolto il cancello dalla Porta di Sant’Andrea ch’era servito “al tempo del contagio” per essere utilizzato nel Palazzo del Comune come “portone del Cortile ad effetto di ovviare a molti inconvenienti che possono nascere anco in tempo di Consiglio”. Furono poi proprio i Cappuccini nel 1676 a chiedere, per comodità d’ingresso nel paese, l’apertura delle mura in corrispondenza di quella che oggi è la piazzetta di Panicale “stante la lunghezza della strada e il fango che sempre trovasi in essa”. Quando Fra Giuseppe la- sciava il convento e scendeva lungo la costa del Roccone, era lì che la gente lo aspettava, per affidargli pene e ambasce, messa sull’avviso dal suono della campana dei frati che, dopo il mattutino, annunciava la partenza della cerca.

Rintocchi che, insieme a quelli delle altre numerose chiese, scandivano la giornata della comunità, con una affidabilità che l’orologio pubblico, come s’ ammetteva anche nel Consiglio Generale, non possedeva più da tempo: “per il più, o non suoni mai, e se suona vadi poco giusto per mancanza del Moderatore di esso come è noto a tutti”.