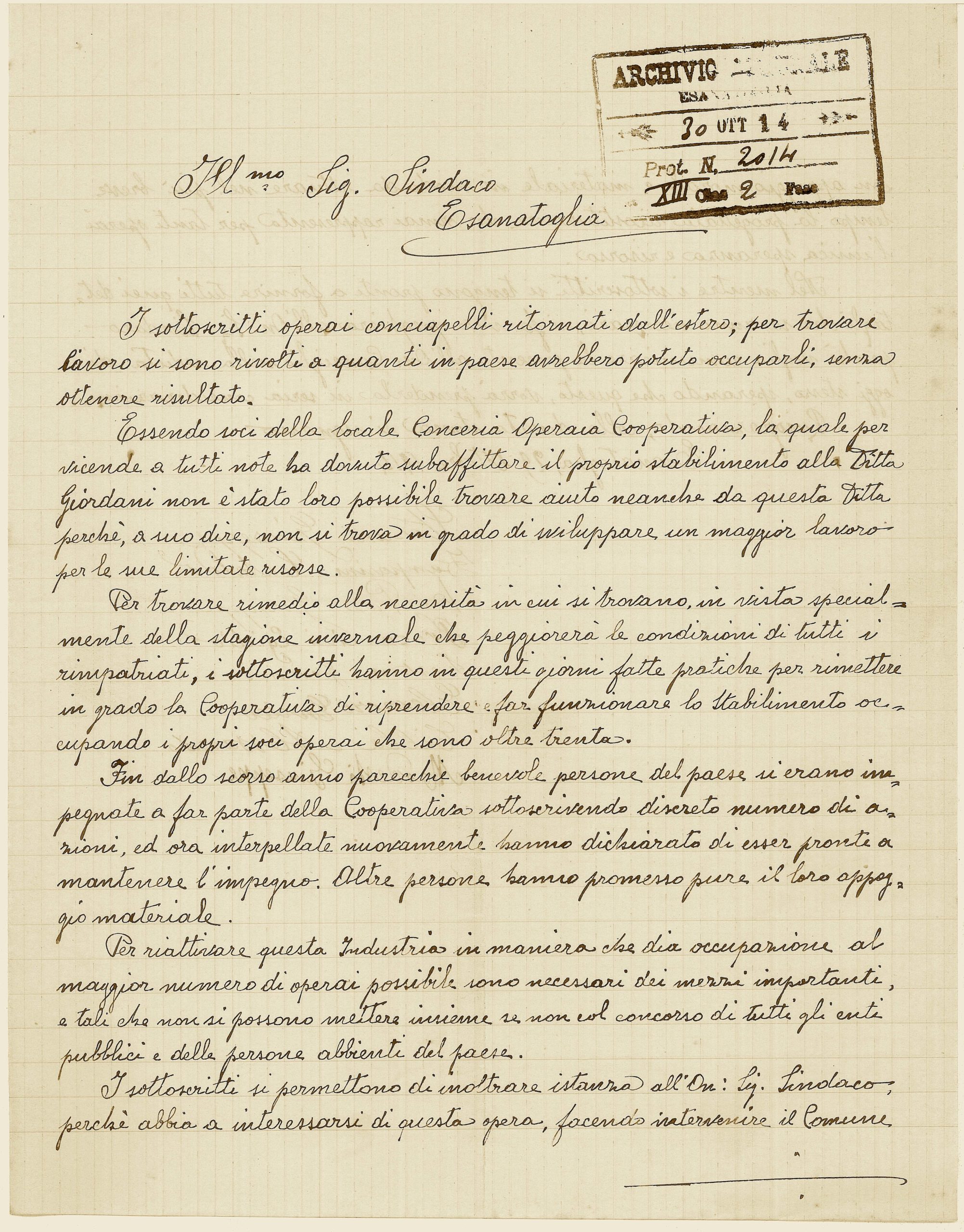

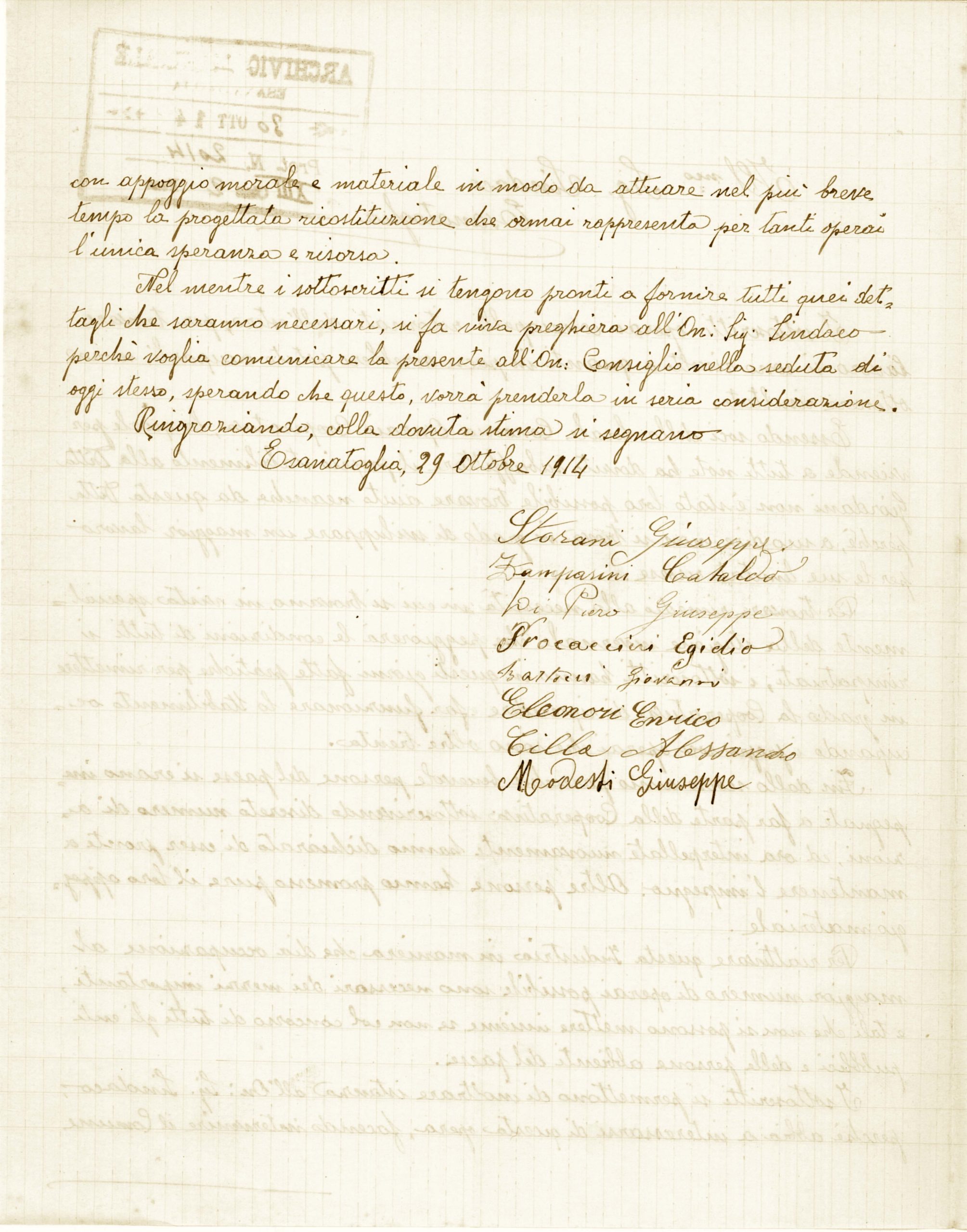

Millenovecentoquattordici

La vita, prima che scoppiasse.

“Ogni popolo andava con una fiaccola in mano per le strade d’Europa. E ora c’è l’incendio.”

Jean Léon Jaurès (1859 – 1914) politico socialista francese assassinato perché contrario alla guerra

Scorreva qui da noi la vita, come in tanti altri simili luoghi vicini, in un tempo sospeso, affacciato su un passato di stenti e di fatica dura, ch’era ancora di tanti, e un futuro che si preannunciava come mirabolante, ma che per molto tempo ancora sarebbe appartenuto solo a pochi.

Abitanti 2750+1

Si diffondeva un po’ ovunque il chiasso del progresso. Per alcuni era vivace allegria e fervida vitalità, e per tanti altri, che ne erano esclusi e ne subivano le conseguenze negative, strazio e patimento e quindi innesco all’ardore di nuovi sentimenti sociali di riscatto, prima che, quasi per tutti, diventasse in poco tempo tumulto distruttivo; si propagava dalle capitali europee e dai principali centri industriali, e in maniera scalare cominciava ad animare città, cittadine, paesi e giù giù fino a raggiungere le zone poste ai margini, come la nostra. Al momento però, qui da noi, era come se ne giungesse ancora solo l’eco lontana, attutita forse dalla cortina di boschi che cingevano il paese e stemperata nella distanza che ci separava da realtà più avvantaggiate. Era insomma, a Esanatoglia, un rumore che solo pochi percepivano e non scuoteva la staticità della vita. Un rumore, per così dire, fermo.

V’erano comunque eccezioni a quella stasi, inevitabili riverberi di ciò che accadeva altrove, nel mondo, lontano da qua o appena a qualche decina di chilometri; qualche sguardo levato all’orizzonte, qualche ‘testa pensante’ e qualche ‘testa calda’, elementi indispensabili per scongiurare che una comunità si condanni alla semplice sopravvivenza. C’era un pugno di uomini, di personaggi, di indole ribelle e di temperamento combattivo, che avevano impegnato le loro capacità e il loro ardore nelle nascenti idealità politiche e sociali e diffondevano le voci di critica e di rivolta che avrebbero contraddistinto gli anni a venire. Semplici, autodidatti in tutto, ma animati da una fierezza inusuale che li proiettava fuori dagli angusti limiti in cui erano costretti. I loro nomi e le loro storie, se nessuno ne avrà cura, seguiranno il destino dei vinti e si perderanno per sempre. V’erano poi altri uomini, pochi anch’essi, ma con ruoli più importanti, ovvero più decisivi, la cui memoria è più facile da mantenere perché avevano potere di organizzare la vita degli altri: notabili civili e religiosi, possidenti e, soprattutto, industriali, li padruni. I loro nomi si rinvengono nei registri consiliari, in quelli notarili, nei catasti e in una marea di altri documenti che ne testimoniano l’abbienza e rendono più facile l’esercizio di chi volesse coltivarne la memoria. Si erano affermati nel corso degli ultimi decenni, nuovi gruppi familiari. Tramontate le dinastie gentilizie che avevano signoreggiato per qualche secolo e dopo il declino delle famiglie borghesi che le avevano soppiantate e segnato la storia del paese nel corso dell’ottocento, questi erano diventati li signori.

Primi fra tutti gli Zampini che nel giro di tre generazioni, da quando avevano abbandonato la natìa Frontale dell’Apiro alla fine del ‘700, erano diventati, in alcuni dei suoi rami, una delle famiglie di maggior peso nel paese. Dapprima abili fusàri, con il capostipite Giuseppe che girava le fiere del circondario a vendere forchettoni e mestoli e manici di attrezzi che con pialle, raspe e sgorbie estraeva da bàccoli di faggio o d’orniello. Poi, alcuni suoi discendenti diretti si fecero calzolai e altri, d’indole più sfrontata e sanguigna, si improvvisarono macellai. Avendo tutti comunque a che fare con le pelli animali, andò da sé che altri discendenti ancora vollero farsi conciatori di cuoi. E tra questi, chi ebbe più fortuna fu Francesco, figlio di Antonio e pronipote del primo Giuseppe, che rilevò dal fallimento Censi la concia già appartenuta alla antica famiglia dei Pongelli Conti di Montacchiello, che per qualche secolo aveva impresso il suo segno sul paese avendo dalla sua, oltre a concerie e molini, le proprietà terriere più estese, nonché rilevanti uomini di legge e, soprattutto, di culto. Tutto quello che occorreva, insomma, per avere in mano le sorti di una piccola comunità. Fu normale evoluzione anche per la discendenza degli Zampini, per consolidare la posizione sociale acquisita e mantenersi al passo dei tempi, accedere all’istruzione per ingentilire i modi e affinare la propria condizione. Ad accogliere i rampolli della famiglia non furono però seminari e conventi (i tempi erano cambiati e poi non era nella loro indole, nella numerosa progenie di varie generazioni, si contò un solo religioso), ma istituti tecnici e facoltà universitarie che formarono una nuova classe imprenditoriale: diventarono quindi ragionieri, ingegneri, chimici ed altro ancora, per forgiare una nuova leva imprenditoriale, un modo diverso di essere ‘padroni’. Avevano portato la ‘corente’, l’elettricità, che sfruttando le acque dell’Esino, faceva funzionare la loro attività e con cui – dietro ovvio compenso – illuminavano le vie del paese, gli uffici del comune, il teatro e qualche palazzo di chi poteva permettersi quel lusso. Sollecitarono, proprio negli anni di cui si racconta, l’arrivo del telefono, che tardò per l’ostracismo e la cecità di più d’uno dei membri del consiglio comunale. Già da qualche anno giravano in automobile. La prima a Esanatoglia e, per diversi anni, l’unica. Era, il loro, il principale opificio del paese.

Concerie Zampini

Veniva poi, come importanza, l’altra concia, quella de la Sfercia, la cui ultima proprietà era stata dei Giordani. Da poco tempo aveva un nuovo amministratore, uno venuto da fòri, calato dal lontano nord dell’Italia, e che nella parlata locale – per effetto di quel fenomeno che i linguisti chiamano ‘rotacismo’, cioè un uso abbondante della “r” – tutti cominciarono a chiamare ‘Ortolina’ e che, per effetto di un altro fenomeno che nello studio dei comportamenti umani delle piccole comunità che tendono ad essere ‘gregarie’, si può definire come ‘soggezione esterofila’, in breve tutti cominciarono a riverire e temere e, nel giro di qualche lustro, sarebbe diventato la figura preminente della locale vita economica e, anche se meno scopertamente, di quella politica. C’erano poi, ancora, i Buscalferri. Una presenza di lunga tradizione storica. Ma la piccola concia, ultima testimonianza dei fasti del passato, era in dismissione, e la cartiera era ormai un lontano ricordo. Dei Dialti e di tutto il loro antico prestigio (e delle ingenti ricchezze immobiliari locali), era rimasta appena la sporadica presenza dell’Avvocato Dario che, ormai trasferitosi a Roma dove esercitava, compariva in paese solo per onorare il suo ruolo di consigliere comunale. Qualche altro casato che rimandava ai tempi andati, come i Bartocci di Palazzo, mantenevano una certa distinzione traendo ancora benessere dalle loro terre. Si andavano poi formando alcune posizioni di rilievo di nuovi proprietari terrieri, ex fattori o commercianti che avevano accumulato cospicue fortune. Procedendo verso la base, oltre ai pellari, che erano gli operai per eccellenza, c’era un consistente gruppo di artigiani che tiravano avanti contendendosi quel poco di lavoro che s’offriva. Ma la stragrande maggioranza della gente viveva soprattutto della coltivazione dei campi a valle e dei boschi a monte, con una buona riserva di bracciantato che prestava la sua opera ora a monte ora a valle, secondo le esigenze e che molto spesso, a motivo della bizzarria delle stagioni e dei padroni, risultava in esubero e alimentava la massa di quanti se ne partivano per l’estero in cerca di miglior fortuna. Perciò solo a uno sguardo disattento, poteva sembrare che la vita scorresse tranquilla, perché in realtà ogni strato della società era in fermento. Per tanta gente, in tante cose, la vita non era poi molto diversa da quella di qualche secolo indietro. Era partecipe, Lao, di questa vita. A modo suo. Come e quanto gli era dato dalla sua condizione. Compariva qua e là, diceva la sua, metteva bocca. Ovunque vi fosse un capannello, un crocchio di persone a discutere, a commentare tempo e malanni, una notizia da una qualsiasi parte del mondo o l’ultima nèfa del paese, lui c’era. Se non fosse stato per la dissonanza con la grevità della sua figura, col suo caracollare stentato, si sarebbe potuto paragonare a quelle farfalle che si posano di fiore in fiore, in preda quasi a un’ansia disordinata e irrefrenabile. Ritenendo l’immagine della farfalla troppo lieve per lui, ci si immagini allora un calabrone, pesante e goffo che, oltre ai fiori, non disdegna anche cardi, rovi e rami secchi che le farfalle volutamente ignorano. Non mancava soprattutto nelle discussioni che si accendevano dentro e fuori i caffè e le osterie, dove la gente si incontrava e si formavano le oppinioni. Da un po’ di tempo ormai uno degli argomenti su cui ogni ragionamento inevitabilmente scivolava, era la guerra. Di qualsiasi cosa si parlasse, dalla scoperta di un nuovo medicamento alla raccolta del grano, dalla costruzione di una galleria ferroviaria al prezzo del carbone, si finiva per tirare in ballo la guerra. E anche Lao la inseriva spesso nelle sue spacconate. Diceva addirittura che se si annusava bene la parola stessa, ‘guerra’, stampata sui giornali, si poteva sentire l’odore acre della polvere da sparo. Non per una sua ossessione, ma solo perché seguiva le cronache dei giornali e interpretava a modo suo ciò che leggeva. La percezione di questo oscuro presagio che incombeva, non era solo nell’intuizione di alcuni intellettuali in anticipo sui tempi, né tantomeno un gioco letterario come quello dei futuristi che avevano inteso glorificarla come “sola igiene del mondo”. No, ‘guerra’ non era solo parola astratta o metafora. C’era già stata la guerra contro i boxer in Cina nel 1905 con la quale tutti i paesi più potenti s’erano coalizzati per sottolineare che il colonialismo non andava messo in discussione. E poi quella nostra contro la Turchia per la conquista di Tripolitania e Cirenaica nel 1911, che così anche l’Italia, l’immobile “grande proletaria” come la disse Pascoli, poteva considerarsi potenza coloniale. Anzi, qualcuno poi sarebbe arrivato a sostenere che proprio quel nostro atto di protervia scombinò tutti gli equilibri preesistenti, e fu il primo vero passo verso tutto ciò che accadde dopo. Già chi seguiva anche parzialmente le vicende mondiali che venivano raccontate sulla stampa, come faceva appunto Lao scartabellando tra i giornali in Conceria, capiva che quel clima di insicurezza generale andava sempre più incupendosi. Tutti avevano paura di tutti, ogni paese temeva per la propria sopravvivenza, per il proprio futuro. Nuove potenze come la Germania emergevano e rimettevano in discussione vecchi assetti internazionali; altre potenze, come l’Impero Ottomano, procedevano verso il disfacimento aprendo pericolosi vuoti di potere in zone che erano come polveriere pronte ad esplodere. Spesso, nonostante la sua buona volontà, Lao ammetteva di perdersi nel resoconto dei trattati e contro-trattati internazionali, nei colloqui bi- e trilaterali, nei rimescolamenti degli accordi. Però afferrava il succo: che non c’era, cioè, da attendersi nulla di buono, se era vero, come spesso gli capitava di leggere, che tutte le potenze, grandi e piccole, stavano spendendo pozzi di soldi per armarsi. Si chiedeva a volte, per esempio, cosa potesse significare che l’impero degli austroungarici, ch’era nostro alleato da un trentina di anni, facesse costruire tanti forti e bastioni sulle montagne di confine che ci separavano da loro. Sembrava che tutti non aspettassero altro che darsi addosso gli uni contro gli altri. Ciascuno in nome della propria patria, ché ognuno aveva la sua, santa e inviolabile, e anche in nome del loro Dio, seppure questo fosse, più o meno, lo stesso per tutti.

Fermento locale.

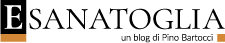

Nonostante la fatica del vivere quotidiano, o forse proprio per questo, da noi – perché non era ovunque un fenomeno così intenso – la politica era pane quotidiano, soprattutto per chi avversava l’ordine costituito e vagheggiava altri ordini, altri tipi di società. I socialisti, per esempio, presenti in buon numero, secondo Lao erano, in quanto a petulanza, un po’ cume le piche, te li ritrova- vi sempre intorno che avevano qualcosa da dire e da ridire, ma spesso – e Lao lo ammetteva – con argomenti anche difficili da contrastare. Avevano, da qualche tempo ormai, quel Giovanni Martini, maestro elementare, che dall’appennino bolognese era venuto a fare il segretario propagandista della federazione di Fermo e per la forza del suo eloquio prese in carico di forgiare le coscienze e infiammare gli animi anche nelle nostre zone.

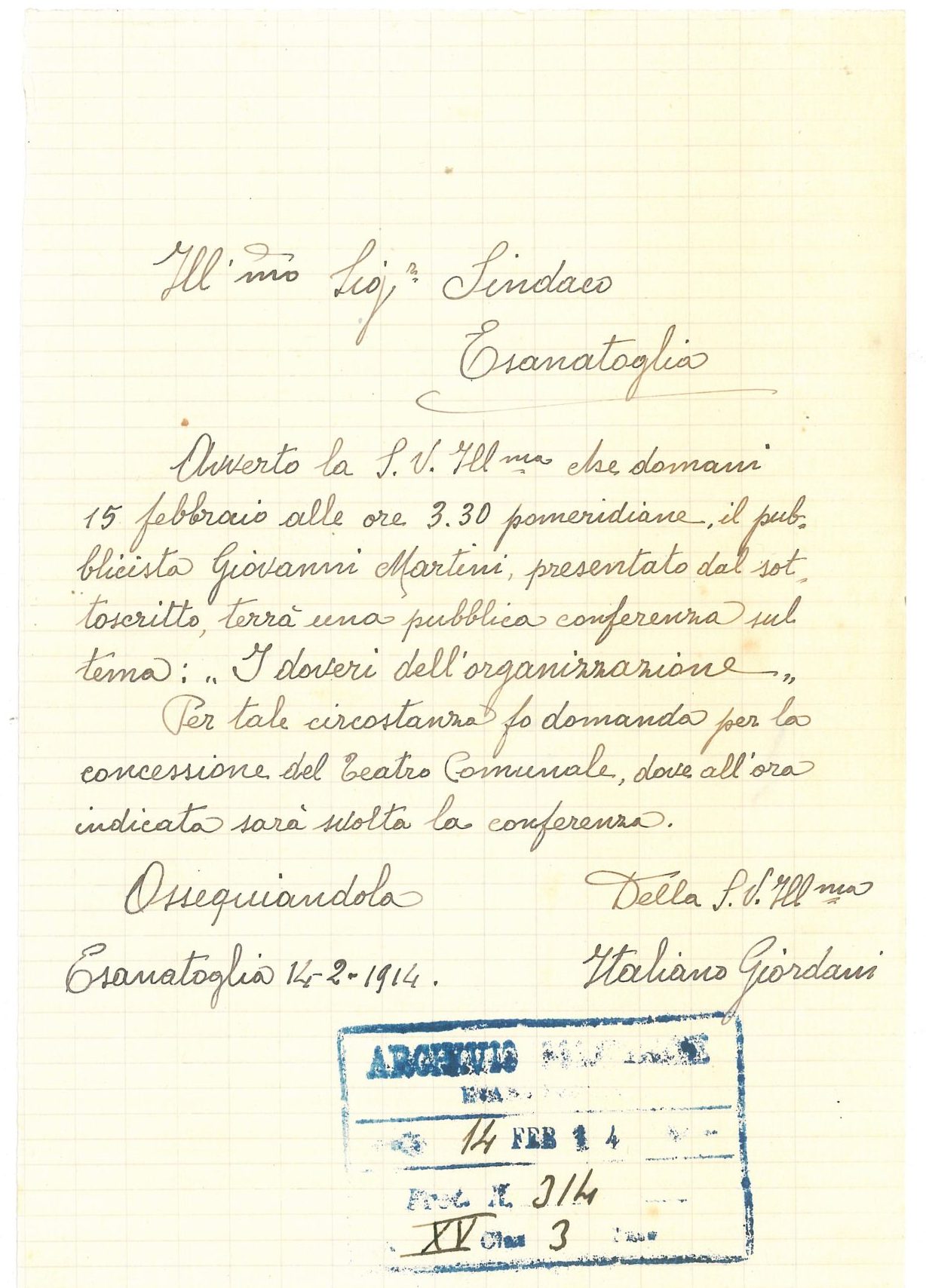

La prima volta che venne a parlare agli esanatogliesi, verso la fine di febbraio, su “I Doveri dell’Organizzazione”, si stupì di trovare tanta vivacità, tanta attenzione, e un buon seguito, in un paesotto così defilato, quasi nascosto; era un terreno, gli fecero capire, di salde tradizioni e reso ancor più fertile da un personaggio fuori dell’ordinario che quattro anni prima aveva battuto queste zone lasciando la sua impronta: Angelica Balabanoff.

Lao, immancabile nelle occasioni storiche (non poteva definirsi altrimenti una riunione politica tenuta da una donna), ricordava ancora l’incontro in teatro con la rivoluzionaria russa. A vederla, sembrava anch’essa un’infelice, una segnata come lui: piccoletta, goffa e, così almeno gli parve, anche un po’ storta; bruttarella, ma certamente con un gran cervello e una parlantina da lasciare incantati, tanto che a Lao capitò che gli sfuggisse il senso di diverse parti del discorso per quanto era fluente e incantatrice la sua oratoria. Dopo il pubblico comizio, quella “diàulu de femmina” – come qualcuno la definì – radunò compagni di fede e simpatizzanti della prima e dell’ultimora, e non furono pochi, per una riunione che durò fino a tarda notte all’Albergo Roma.

Era il 19 aprile del 1910. Una data che i socialisti esanatogliesi avrebbero ricordato. Angelica Balabanoff se ne partì il mattino dopo, con la prima corsa vetturale, lasciando una sezione ricostituita, nuovi adepti, e in tutti un fervore convinto e battagliero. Da quel giorno, ricordava Lao, almeno per un bel po’ di tempo, si potevano riconoscere i socialisti da come camminavano: a testa alta e con sguardo deciso.

Lao seppe poi, tanti anni dopo, che quella donna, nel corso di una tempestosa vita aveva avuto confronti e scontri con alcuni degli uomini che avevano fatto la Storia, personaggi come Mussolini, e addirittura Lenin, attraversando in lungo e in largo da protagonista la scena del socialismo internazionale.

L’Organizzazione, ricordava allora Martini a quella cinquantina di uomini accorsi in teatro ad ascoltarlo quel 21 febbraio del ‘14, era fondamentale, perché come unita e solidale era la borghesia capitalista, così doveva essere compatta la falange socialista. Si stava preparando il 14° congresso nazionale che si sarebbe tenuto a fine aprile ad Ancona e i socialisti erano in fibrillazione.

Risuonarono in quella occasione parole dure e intransigenti. Dicevano che alla violenza del potere occorreva rispondere con altrettanta violenza, anche con la sommossa qualora necessario.

Parole che, nel raggiungere le periferie, e calandosi nella realtà delle cose, prendevano pieghe diverse a seconda delle circostanze. Dove il conflitto sociale era aspro acquistavano significati densi. In altre realtà, come la nostra, perdevano di carica, accendevano gli animi ma non bruciavano certo le piazze.

Al massimo infervoravano lo spirito di una festa come quella del lavoro, e magari il Primo Maggio assumeva un significato particolare.

Fu proprio così in quel maggio, che s’iniziò con il corteo dei lavoratori al suono della ‘Fanfara Pellattiera’, formazione ridotta del Corpo Filarmonico. Erano i conciapelli appunto, li pellari o pellattieri, che facevano parte della banda ufficiale, quella che per convenzione col Comune doveva suonare alla festa dello Statuto, alla Presa di Roma, ai santi protettori, alla nascita del Re, della Regina e due volte al mese, in piazza, da giugno a settembre. Fuori degli impegni di quelle date, i suonatori di fede socialista, anarchica, repubblicana, i sovversivi insomma, che erano in maggioranza, erano liberi di sfiatare i loro strumenti con L’Internazionale e l’Inno dei Lavoratori, con inni garibaldini e marcette che irridevano al potere, ma anche con qualche musichetta in libertà. Il Congresso Nazionale di Ancona appena terminato conferì particolare vigore ai socialisti e la festa del primo maggio fu soprattutto la loro, col paese inondato per tutto il giorno di musica, canzoni, accese discussioni, fraterne bevute e chiassi vari.

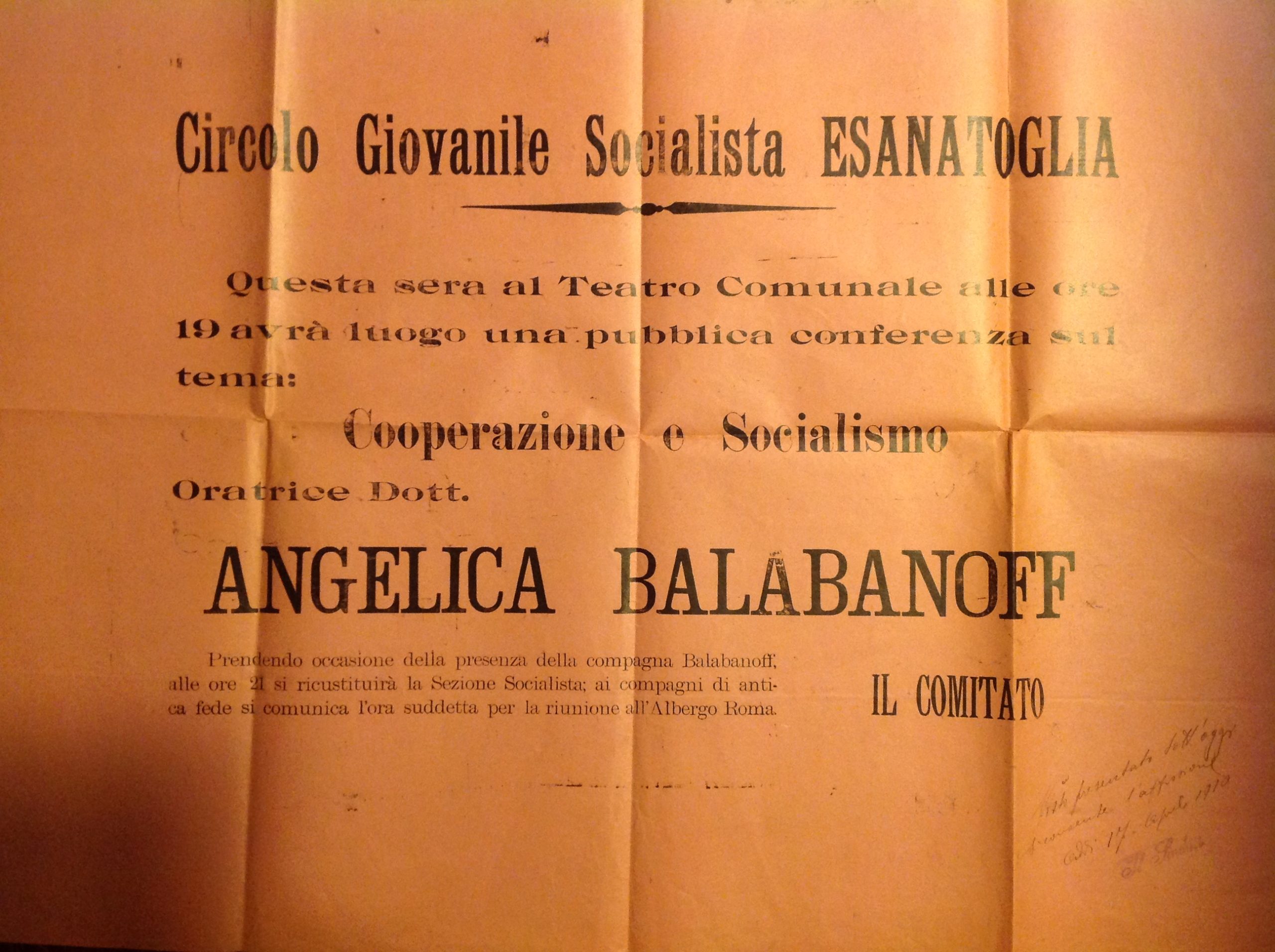

Ma sul momento politico che si stava attraversando, anche i repubblicani vollero dir la loro. Fu il 10 di maggio, quando s’affacciò da Lu Murillu Paolo Bini, che nella sua bottega di calzolaio sul Corso teneva le fila dei mazziniani del paese. Non erano in molti i repubblicani, ma erano piuttosto ‘spinti’ e a volte più in sintonia cogli anarchici che con i socialisti, in particolare per l’acceso anticlericalismo. Forse non a caso anche questa conferenza era stata organizzata per il giorno in cui si festeggiava San Cataldo: intanto si approfittava della tanta gente in giro per ampliare l’uditorio e allo stesso tempo si faceva azione di disturbo.

Paolinu Bini introdusse il tema della conferenza che era “I doveri del proletariato nell’ora presente” e passò la parola all’oratore ufficiale, un giovane attivista, già Segretario della Camera del Lavoro di Forlì, il giornalista Pietro Nenni. (Per i più giovani ricordiamo che Pietro Nenni (1891-1980), a partire dal 1921, divenne socialista e dopo la guerra fu Segretario Generale del PSI, più volte Vice Presidente del Consiglio e Ministro, uno dei “padri” della Costituente).

Per i Carabinieri, nel loro dispaccio informativo, la folla arringata venne quantificata in “una trentina all’incirca di partecipi”, che saranno stati quelli raccolti sotto al muro; non furono forse inclusi i socialisti che, per non far numero e marcare la differenza, pare stazionassero in piazza a debita distanza. Non furono inclusi i tanti che animavano il viavai tra le osterie del Corso. Di sicuro non fu incluso Lao, perché non era in piazza e raccontò d’aver ascoltato la voce tuonante del Nenni che si incanalava su per Sassurusciu e lo raggiunse in casa sua passando per il camino.

Magari fu veramente alto il tono usato dall’agitatore repubblicano, ma pare non riuscisse ad accendere più di tanto gli animi dei presenti.

Nemmeno un mese dopo egli avrebbe invece letteralmente in- fiammato la piazza di Ancona e insieme all’anarchico Errico Malatesta, sarebbe stato arrestato nel corso di quel sommovimento popolare che rimase alla storia come ‘la Settimana Rossa’.

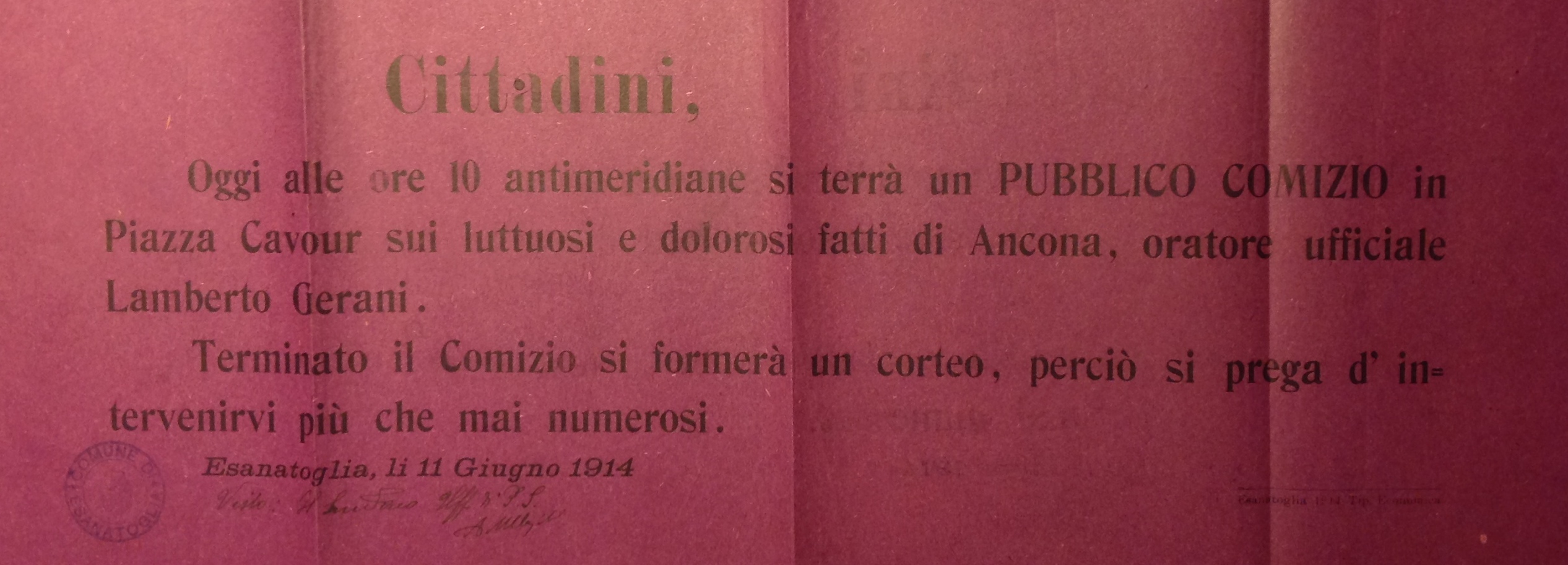

Il 7 giugno, giorno della Festa dello Statuto, qualche centinaio tra socialisti, anarchici e repubblicani, avevano organizzato ad Ancona una manifestazione antimilitarista.

Il corteo che seguì al comizio fu affrontato dai Carabinieri e, negli scontri che ne seguirono, vennero uccisi tre manifestanti, due militanti repubblicani e uno anarchico.

Manifestazioni di protesta esplosero un po’ ovunque, dal nord al sud d’Italia. Ci furono sommosse, scontri violenti con decine di morti, occupazione di palazzi e uffici pubblici, di fabbriche e negozi.

Qualcuno, preoccupato, scriveva sui giornali che stava scoppiando la rivoluzione; altri, terrorizzati, sostenevano che fosse addirittura già scoppiata. C’era, ovviamente, anche chi scriveva: “finalmente!…”.

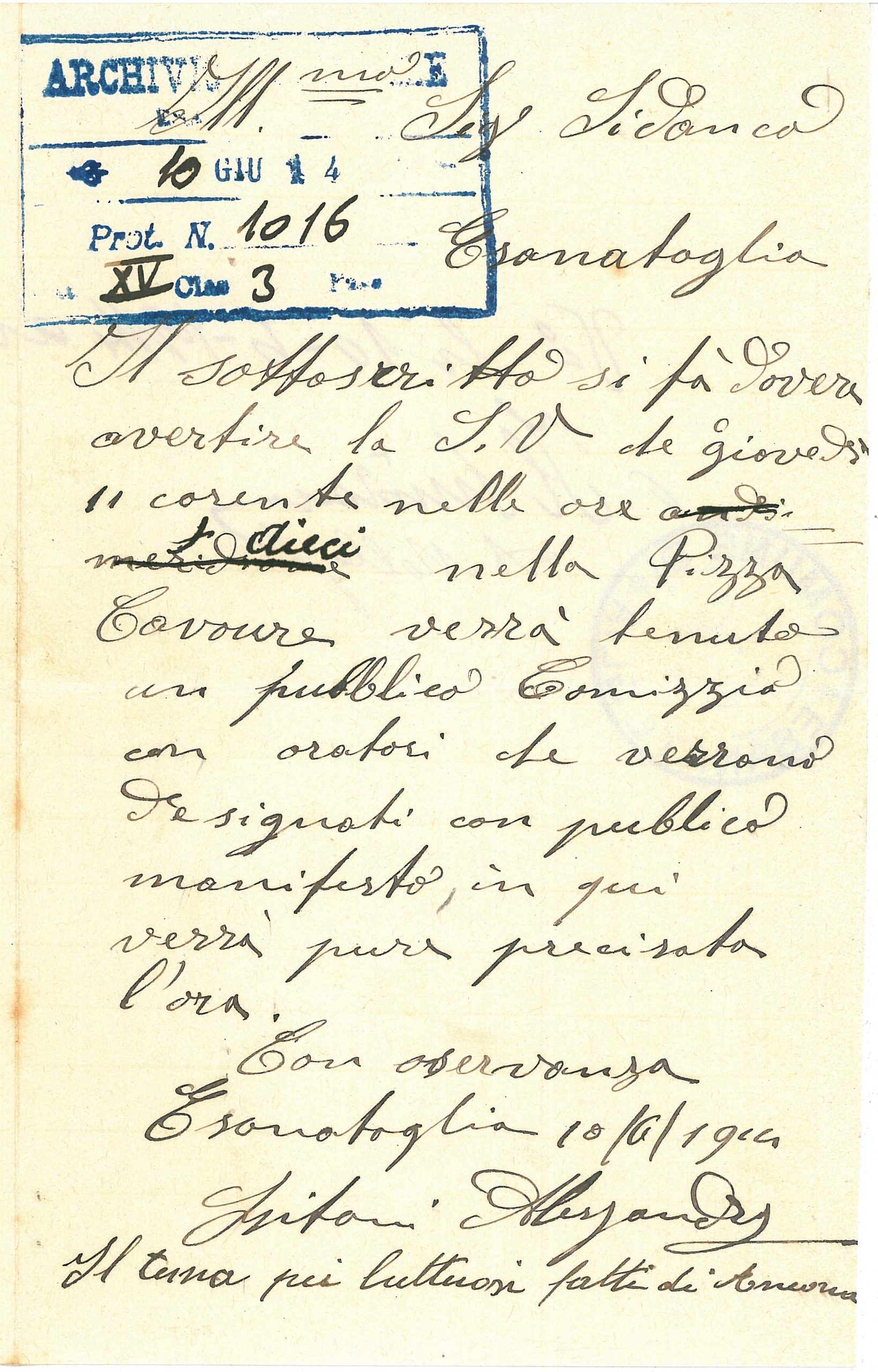

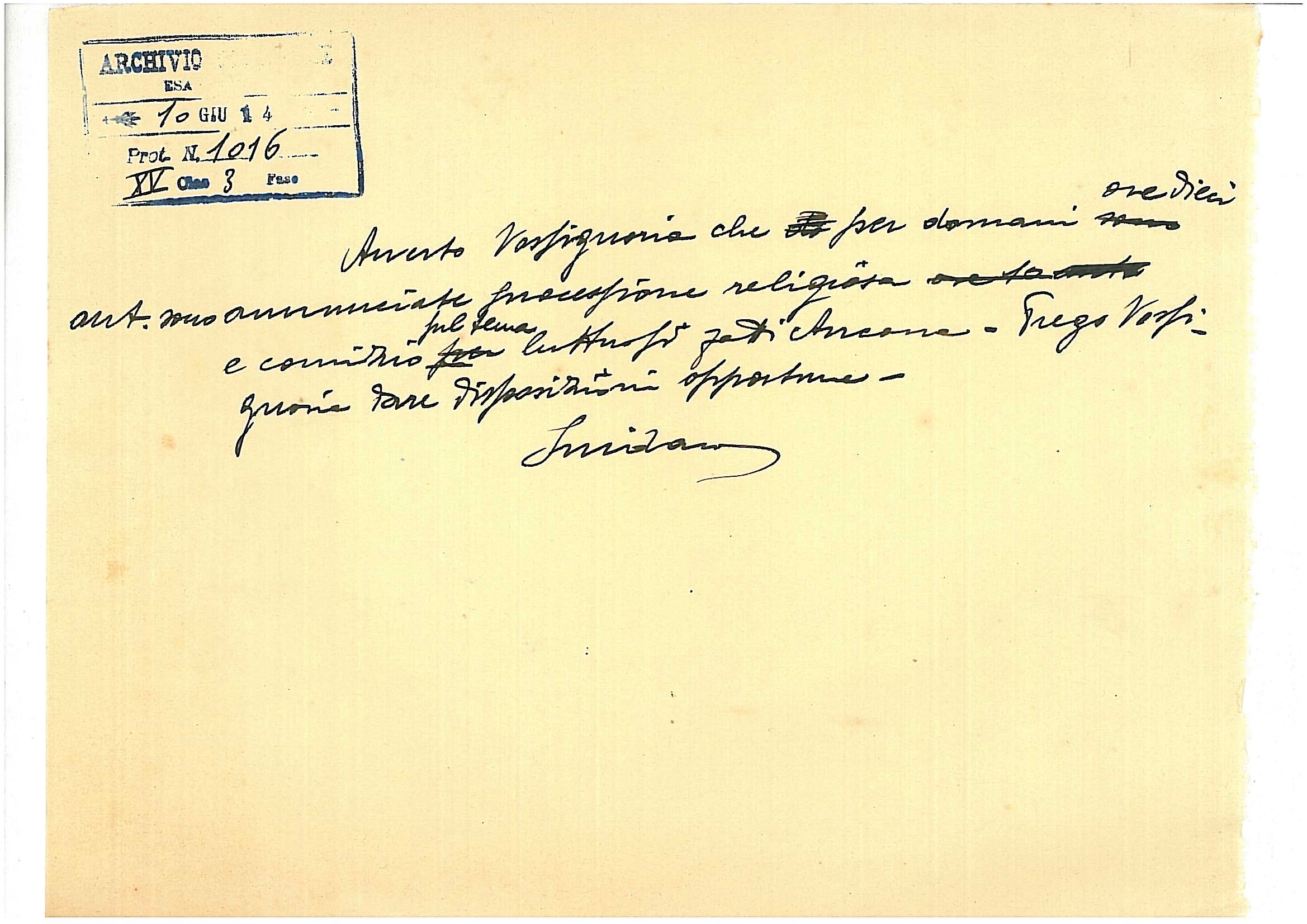

Lao raccontò che fu un vero sconquasso. Anche da noi scattò, dopo qualche giorno, una reazione di protesta. Il 10 giugno i sovversivi (i soliti: socialisti, anarchici e repubblicani) avvertirono il Comune che il giorno dopo, alle dieci del mattino, avrebbero organizzato un comizio e un corteo “pei luttuosi fatti di Ancona”.

Lasciò in fretta e furia il suo lavoro in famacia il Sindaco Mollajoli, per precipitarsi a telegrafare immediatamente al Prefetto chiedendogli istruzioni, perché lo stesso giorno, alla stessa ora, era già prevista la processione del Corpus Domini.

Ma la situazione era tale che nessuna delle due richieste si poteva respingere senza esacerbare ancor di più gli animi.

Si decise di confidare nel buonsenso delle parti e nel presidio della piazza da parte dei Carabinieri.

Quando il giorno del Corpus Domini, si confrontarono le due manifestazioni, ci fu qualche momento di tensione; Lao, che aveva su Lu Murillu, a un passo da casa sua, un suo osservatorio privilegiato, una finestra spalancata sulla vita del paese, s’accorse che tra i manifestanti qualcuno diede le spalle alla processione, nel momento in cui questa, al canto del ‘Tantum ergo’, stava scendendo da Vescingulu e scivolava verso le Spiazze lambendo appena la piazza presidiata da tre Carabinieri. Ma s’accorse pure che s’alzò il tono del canto che si levava dal sacro corteo quando poco dopo, risalendo per il Corso, esso transitò di nuovo in piazza, costeggiando Lu Murillu nel momento in cui il “Noi vogliam Dio”, intonato dal Pievano col rinforzo di qualche stentoreo so- lista, era giunto alla strofa in cui la presenza del Padreterno si reclamava “… nell’officina / perché sia santo anche il lavor; / a Lui dal campo la fronte china / alzi fidente l’agricoltor”. E tutti i fedeli in coro che esplodevano nel “Deh benedici o Madre al grido della fe’”.

E sotto l’arco Silvani, mentre la processione s’appressava a risalire per Le Scalette, rimbombava a provocatorio mònito, il “Noi vogliam Dio, l’inique genti / contro di lui si sollevar. / E negli eccessi loro furenti / osaron stolti Iddio sfidar.”

Tutto poi sfumava via via col “noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre, / noi vogliam Dio, ch’è nostro Re” che riportava, dritto dritto, ai tempi del Papa Re, come sostennero alcuni dei più anziani, che si dissero mèmori del tempo in cui lo stendardo pontificio bianco e giallo ancora campeggiava a Porta Sant’Andrea.

Lamberto Gerani, oratore designato, cercò di placare il nervosismo di alcuni tra i più facinorosi. Prevalse il buonsenso e la cautela, e forse prevalsero anche gli affetti familiari; pare infatti che qualche coppia di coniugi si trovò ad essere schierata in opposte fazioni.

Tutto quindi si svolse con una certa tranquillità. Gerani raccontò come s’erano svolti i fatti di Ancona, elencò le rivolte che scuotevano tantissime piazze d’Italia e ricordò con parole commosse i caduti. Dopo il comizio si formò un corteo vociante che raggiunse simbolicamente la piazza del Comune e lì si sciolse.

Nelle stesse ore, nella vicina Fabriano, la situazione invece degenerò e si raggiunse l’acme della sommossa con la morte del sedicenne Nicolò Riccioni, avvenuta durante gli scontri alla stazione ferroviaria tra dimostranti e forze dell’ordine.

E proprio i fatti di Fabriano avrebbero poi avuto una ripercussione qui da noi, un singolare strascico.

28 giugno 1914. I Carabinieri correvano sui tetti.

Lao ricordava che il 28 giugno del 1914, proprio lo stesso giorno e più o meno nelle stesse ore in cui, a Sarajevo, lo studente rivoluzionario serbo-bosniaco Gavrilo Princip colpiva a morte l’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria, erede al trono dell’Impero austro-ungarico, insieme a sua moglie, la Contessa Sofia, accendendo di fatto la miccia della prima guerra mondiale, anche a Esanatoglia succedeva un putiferio.

Telegramma prefettizio per l’attentato di Sarajevo

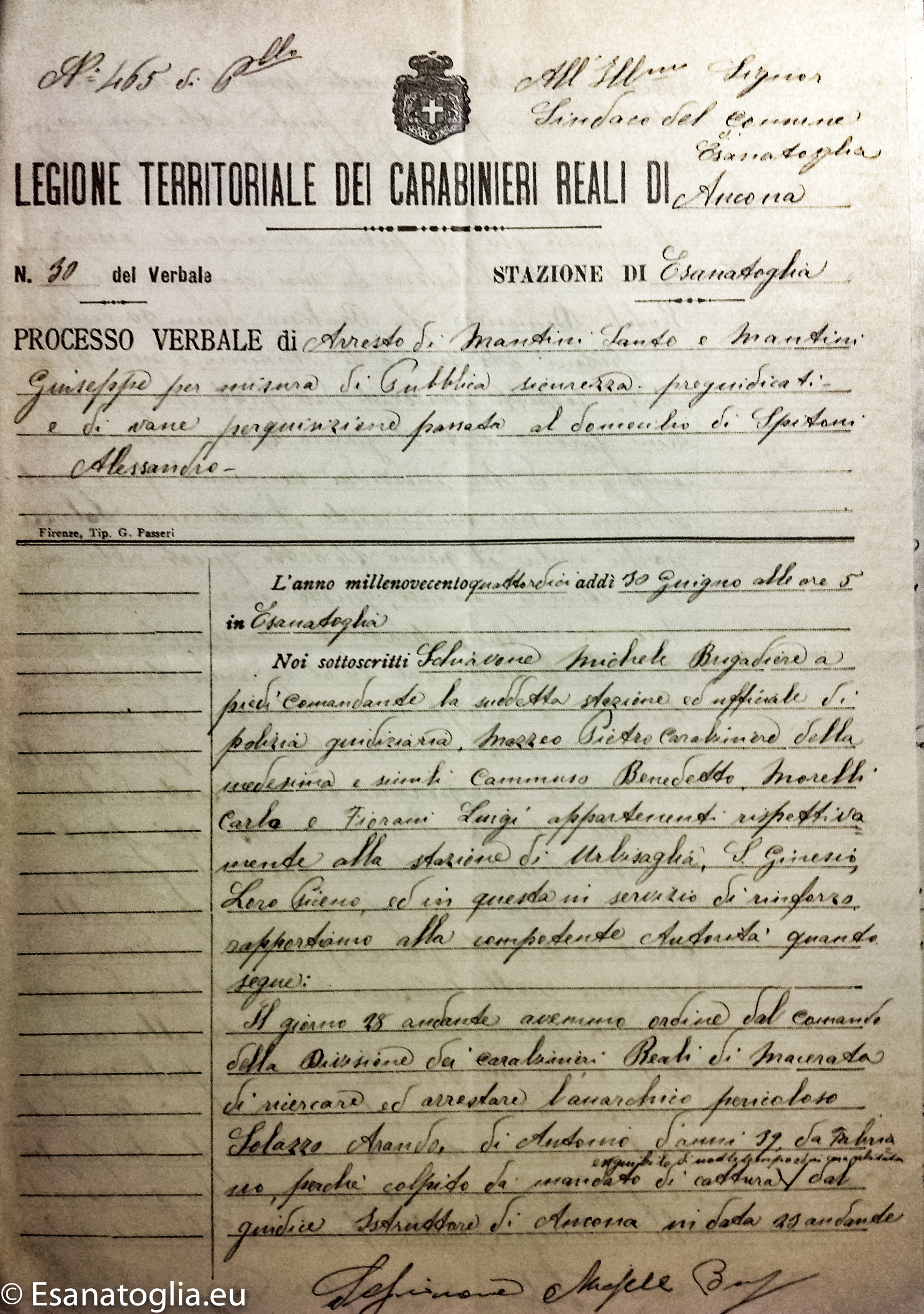

Fosse stato solo il suo racconto, avrebbe avuto dell’incredibile. Una delle sue tante panzane. Ma messo a verbale, su apposito modello della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Ancona, da Schiavone Michele “Brigadiere a piedi comandante la stazione di Esanatoglia e ufficiale di Polizia Giudiziaria” con le firme in calce di Mazzeo Pietro “Carabiniere della Stazione stessa” e altri Carabinieri giunti di rinforzo dalle stazioni di Urbisaglia, Sanginesio e Loro Piceno, il fatto assumeva tutt’altra dignità.

E a Lao piaceva appunto raccontarla, e l’avrebbe fatto per anni e anni calcando con ironia sulla sinossi, all’incirca così: che il ventotto luglio del millenovecentoquattordici, nello stesso momento in cui in Serbia, nella città di Sarajevo, nei pressi del Ponte Latino sul fiume Miljacka i Gendarmi e la Guardia Imperiale, sui viali, rincorrevano Gavrilo Princip per quello che aveva fatto……, in Italia, nel paese di Esanatoglia, poco distante dal ponte de la Sfercia sul fiume Esino, i Carabinieri, sui tetti, rincorrevano Spitó che…. non aveva fatto niente. Princip, che fu acciuffato, fece scoppià la guera. Spitó’, la fece franca e fece scoppià da lo ride.

Era successo questo.

Come si placarono i moti della Settimana Rossa, e la situazione andò normalizzandosi perché lo Stato riprese il controllo che gli era sfuggito, ovunque cominciò la caccia ai rivoltosi. Nelle nostre zone furono perseguiti, più di altri, gli anarchici, che erano stati i principali animatori dei disordini scoppiati a Fabriano.

Anche gli anarchici esanatogliesi erano tenuti sott’occhio. Non che ve ne fossero molti. Era un gruppetto sparuto, ma gagliardo e combattivo. Diversi erano i simpatizzanti, ma la faccia ce la mettevano Spitó (detto anche Pilatu) e Domenico Profili. Il primo, Alessandro Spitoni, in particolar modo era sempre in prima linea quando si trattava di organizzare incontri, riunioni, conferenze. Suo il nome che ricorre in ogni iniziativa anarchica locale. Sua l’ostentazione, seppur diluita da un espediente linguistico, della fede anarchica spinta al punto d’aver fatto registrare allo Stato Civile due sue figlie, una nel 1910 col nome di Dina (ma anche Mide e Argentina) e l’altra, un paio d’anni dopo, direttamente Mite, volendo sottolineare, nella somma, lo spirito esplosivo della sua fede politica e diffondere, attraverso la sua prole, il connubio, al tempo quasi esibito con spavalderia, tra anarchismo ed esplosivi.

Tra i tanti ricercati, a seguito della sommossa fabrianese, c’era il “pericoloso anarchico” Avondo Solazzi. Era stata segnalata la sua presenza a Esanatoglia “rifugiato presso amici di fede”. Poiché Spitó e Profili, vennero visti nei giorni precedenti “intrattenersi con tre individui sconosciuti”, tanto bastò perché si organizzasse un’operazione in piena regola pensando di poter mette- re le mani sul ricercato. Appostamenti dei Carabinieri quindi, a cui fece poi seguito un’irruzione, appunto il 28 giugno all’alba. Dapprima in casa di Profili, che era lungo la strada per Matelica. Nella capanna dietro casa, vennero trovati “nascosti tra la paglia e il fieno, confusi e tremanti” due fratelli di Fabriano, Sante e Giuseppe Mantini. I due sostennero d’essere in giro a cercare lavoro e che, per trascorrere la notte, non avevano potuto trovare miglior sistemazione di quel nascondiglio. “Il loro contegno sospettoso e il fatto di essere stati trovati nascosti in quel modo e in tale casa – raccontò il verbalizzante – ci convinsero che anch’essi dovessero essere responsabili di reati e colpiti da mandati di cattura per i noti fatti avvenuti nei giorni scorsi a Fabriano, ritenemmo opportuno accompagnarli nella nostra caserma e quivi dichiararli in arresto.”.

Cercarono quindi il terzo sospetto, convinti più che mai che si trattasse del Solazzi, nella casa di Spitoni a fianco della Porta di Sant’Andrea. Perquisirono l’abitazione alla presenza della moglie e della sorella. A verbale fu messo: “Visita che riuscì infruttuosa”. Ma appena tornati in Caserma, mentre una discreta frotta di curiosi s’era adunata nei paraggi, videro “un individuo che fuggiva sul tetto della casa dello Spitoni”. In un attimo tornarono nella casa e attraverso l’abbaino, salirono sul tetto, abbozzando un inseguimento ma l’individuo si era ormai “dato alla campagna”.

Accertarono poi che il fuggitivo altri non era che Spitó, il quale temendo di essere arrestato solo perché anarchico, se l’era data a gambe; accertarono anche che i fratelli Mantini, pur se anarchici, non avevano carichi pendenti con la giustizia e vennero perciò rilasciati.

Il giorno dopo in giro, tenne banco la notizia della corsa sui tetti. Imperdibile occasione per qualche battuta di sarcasmo all’indirizzo della scarsa agilità dei Regi Carabinieri.

Nonostante la bandiera listata a lutto campeggiasse sul torrione di Porta Sant’Andrea, l’assassinio di Sarajevo non scosse più di tanto la popolazione, poiché era percepito come una cosa lontana. Nelle chiacchierate in strada, qualcuno buttò lì anche la parola guerra. Lao, ad esempio. Ma, si sapeva, che le sparava sempre grosse. “La guera, ….. figùrate….”.

Quella manciata di giorni che mancavano alla fine del mese, nel corso dei quali quella parola, ‘guerra’, prese forma e sostanza e si trasformò in realtà, trascorsero via da noi in pieno clima elettorale per le amministrative del 26 luglio che, seppur ancora riservate a pochi e meno ancora vi partecipassero attivamente (su 650 elettori furono appena una metà ad esprimersi), era buon argomento di discussione anche per gli esclusi.

Vennero eletti quindi i 15 consiglieri che, a loro volta, avrebbero nominato il Sindaco, il 7 di agosto, nella persona di Giuseppe Bartocci (Sor Peppe), dimessosi poi a motivo degli impegni che lo costringevano alla sua proprietà di Palazzo.

Lo stesso giorno, lunedì 27, dopo che l’Austria non si ritenne soddisfatta di come la Serbia aveva risposto alla Nota-ultimatum del 24, titolavano i giornali “I PREPARATIVI DELLA GUERRA IN AUSTRIA E IN SERBIA”, e ancora, “Il dado è gettato. La nota non accenna ad ostilità ma a Vienna si parla anche di guerra”

Ora, l’incendio.

Gli ultimi giorni del mese furono avvolti in un turbinio di voci, di notizie, in un crescendo che non poté che apparire inarrestabile. Da una sfogliata rapida ai giornali, Lao aveva messo a mente quanto più possibile e il 29 luglio se ne andò in giro per il paese scandendo ripetutamente a voce alta, come uno strillone, i titoli delle prime pagine: “l’Austria ha dichiarato guerra alla Serbia!”, “Primi combattimenti alla frontiera!”, “L’ora è gravissima!”, “L’Italia sceglie la mediazione…”.

E si racconta che nei giorni a seguire aveva preso a stazionare davanti alla merceria sul Corso, dopo l’arco di Silvani, dove il titolare Giovanni Gubinelli stava iniziando a smerciare anche “giornali, periodici, opuscoli ed altri stampati in genere”. Stava lì, un occhio alla stampa e uno alla strada, ad attaccar bottone coi passanti aggiornandoli sul precipitare della situazione.

Il Governo italiano di Salandra aveva deciso di tenersi fuori dal conflitto, e il 3 agosto il Comune aveva affisso il telegramma del Prefetto per informare la popolazione che l’Italia era “in stato di pace con tutte le parti belligeranti” e che il Governo del Re e i cittadini del Regno avevano “l’obbligo di osservare i doveri della neutralità”. Ma mentre tutto intorno stava pigliando fuoco, non si poteva certo restare indifferenti. Lo stesso giorno, Lao strillò in giro che la Germania aveva dichiarato guerra alla Francia e invaso il Belgio.

E strillò anche nei giorni successivi: il 4 di agosto che l’Inghilterra aveva dichiarato guerra alla Germania, e il giorno dopo l’Austria alla Russia e il giorno dopo ancora la Serbia alla Germania. Difficile da tenere il conto.

L’ora era gravissima, l’Europa esplodeva, Lao si sgolava.

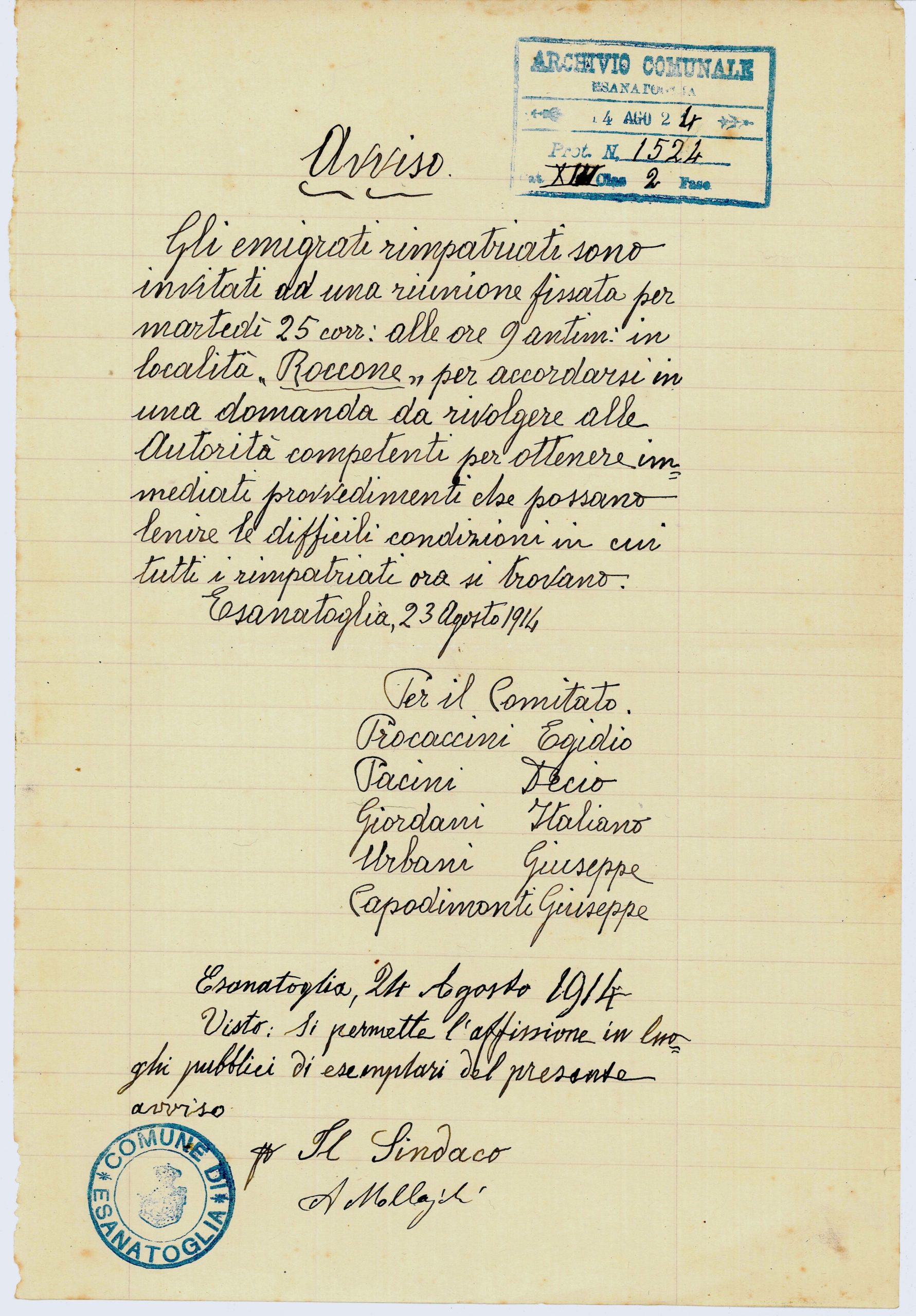

Il primo effetto che si poté avvertire in paese, oltre gli strilli di Lao, fu il massiccio ritorno degli emigrati rimpatriati dalle nazioni in guerra.

Erano partiti in tanti, un po’ alla volta, nel corso degli ultimi anni, con un esodo continuo e silenzioso, che quasi non ci si accorgeva della popolazione in calo.

Tornarono invece quasi tutti insieme, nel giro di qualche settimana. Decine e decine di lavoratori, molti con le famiglie al seguito, furono costretti a lasciare i paesi, soprattutto Francia e Germania, dove stavano provando a costruirsi un futuro, o almeno a garantirsi il presente. Ripiombarono nel buio da cui erano scappati, che con la guerra si sarebbe ancor più ispessito. Una massa allo sbando, smarrita e senza un domani.

Trascinati da un ristretto gruppo dei più attivi, tra cui l’immancabile Italiano Giordani, socialista della prim’ora e sempre presente nelle battaglie locali, piccole o grandi che fossero, decisero di riunirsi in Comitato e per il raduno fondativo si dettero come punto d’incontro Lu Roccó.

Per motivi simbolici e pratici, fu detto. Perché il torrione di guardia che sovrastava il paese era uno dei vessilli dell’antica gagliardìa santanatogliese, e perché dovevano fare qualcosa di eclatante che non passasse inosservato e da lassù la loro voce di protesta e di disperazione si sarebbe levata più alta che mai.

Qualche pessimista amaramente ironizzò che il simbolismo era un altro; che era stato scelto perché se statìa a llamà, crollava, così come stavano crollando le loro esistenze e le loro speranze.

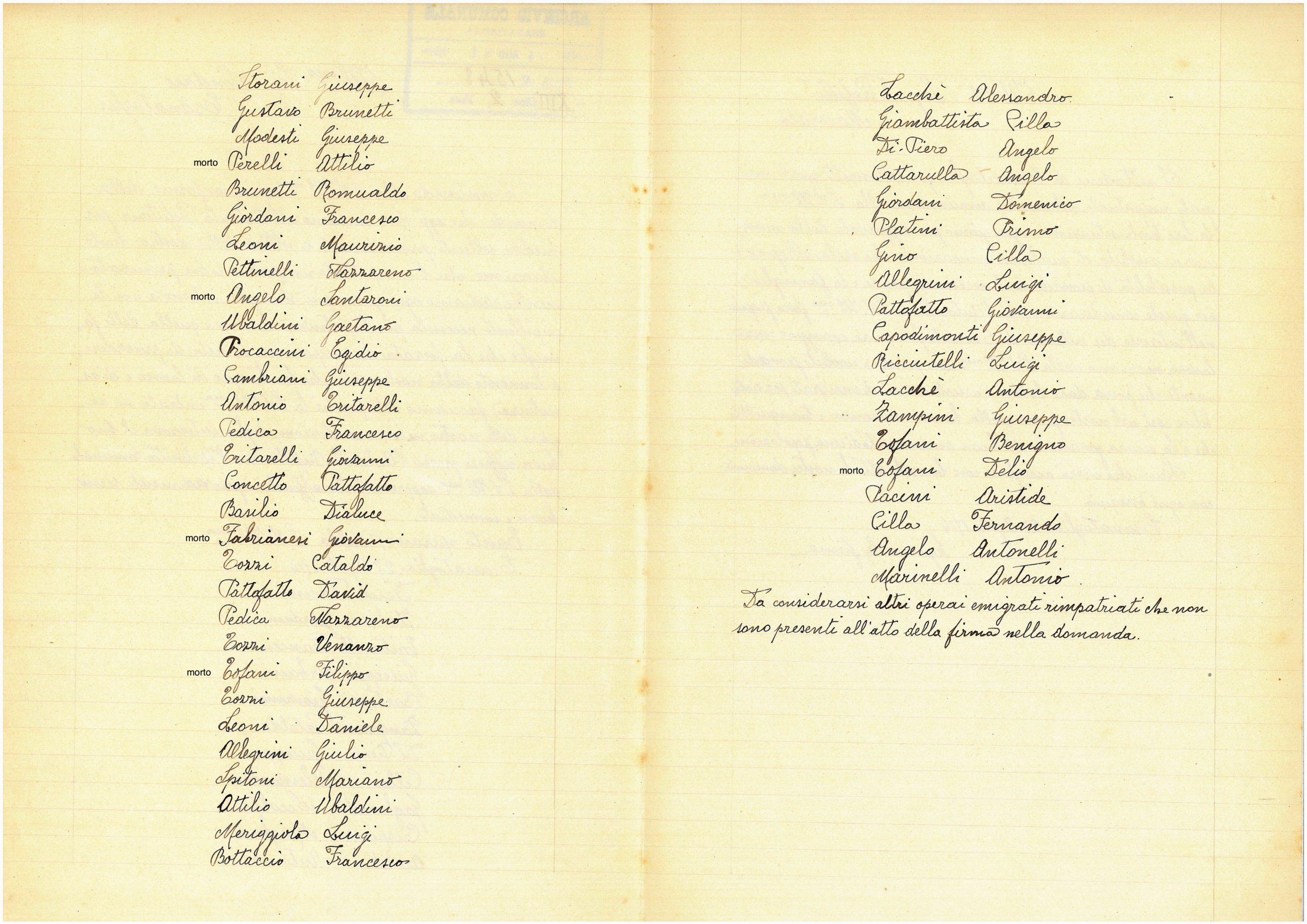

A Lao, che faticò non poco a raggiungere l’inconsueto e impervio luogo di adunanza, parve un’immagine epica quella schiera di persone – intere famiglie coinvolte nel problema, ma anche semplici curiosi più o meno solidali – disposte a ridosso del bastione quasi a voler irrobustire il contrafforte. Ne ricordò per molto tempo ancora, anche alcuni di quelli che sarebbero poi stati inghiottiti dalla guerra. Furono tanti – nei numeri di Lao, un mijaru – a quell’incontro che colmò gli slarghi intorno ai ruderi del fortilizio. Realmente certificati, furono in sessanta – comunque tanti – a firmare la petizione che ne scaturì a fine giornata con cui vollero rimarcare la loro “triste situazione ogni giorno più aggravata dalla mancanza assoluta di qualsiasi occupazione che vieta all’operaio la possibilità di provvedere il necessario per se’ e la famiglia”. Venne inviata a Sindaco e Prefetto.

Chiedevano “un pronto e risoluto provvedimento che possa dare lavoro e assistenza ai disoccupati per ristabilire così nel nostro paese quella buona armonia e tranquillità che è la sicura garanzia del buon andamento di una popolazione”.

Poté ben poco il Comune. Ci volle qualche mese perché riuscisse a racimolare 200 lire da affidare ad una commissione per ripartirle tra i tanti che ne avevano diritto. I commissari, assolto il compito, a fine anno rassegnarono le dimissioni ritenendo i fondi insufficienti.

Fece ancora meno lo Stato. L’unico segno della sua presenza fu un manifesto del Ministro Grandi a fine agosto. Ricordava che “sono sempre aperti gli arruolamenti nei reparti volontari italiani della Libia” e che “speciali facilitazioni vengono concesse ai cittadini italiani rimpatriati dall’estero dopo il 31 luglio”.

Come dire che a chi stava combattendo per il lavoro, proponevano un lavoro da combattente.

Non bastò a rallegrare quella massa di scontenti la recita che Giacomo Bolognesi, animo sensibile e nobilmente giocoso, organizzò al Teatro, “a totale beneficenza degli emigranti rimpatriati indigenti”.

Aumentava il malessere, e pure lo sbandamento dell’opinione pubblica.

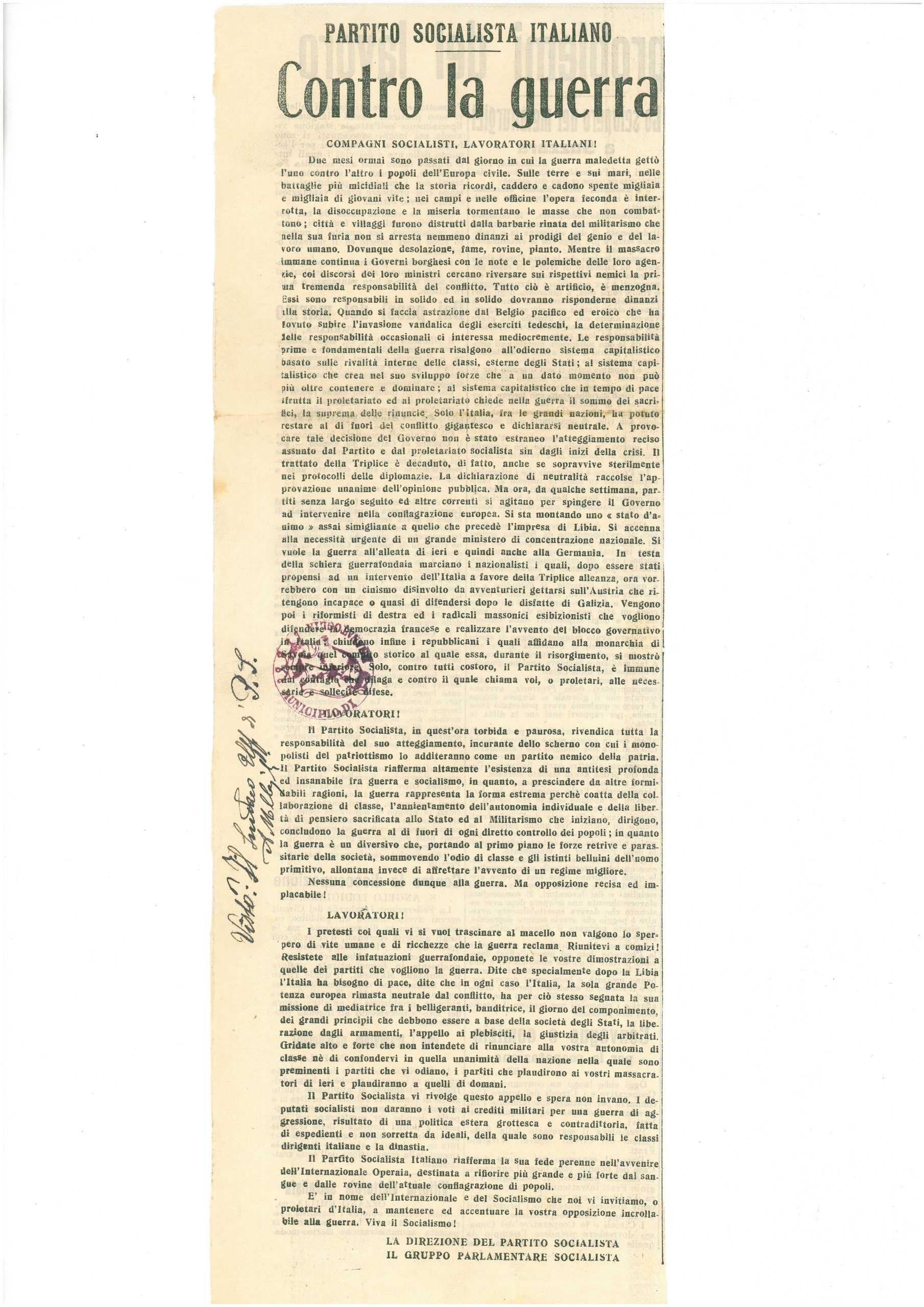

I socialisti furono i più attivi e intensificarono ovunque la loro attività politica.

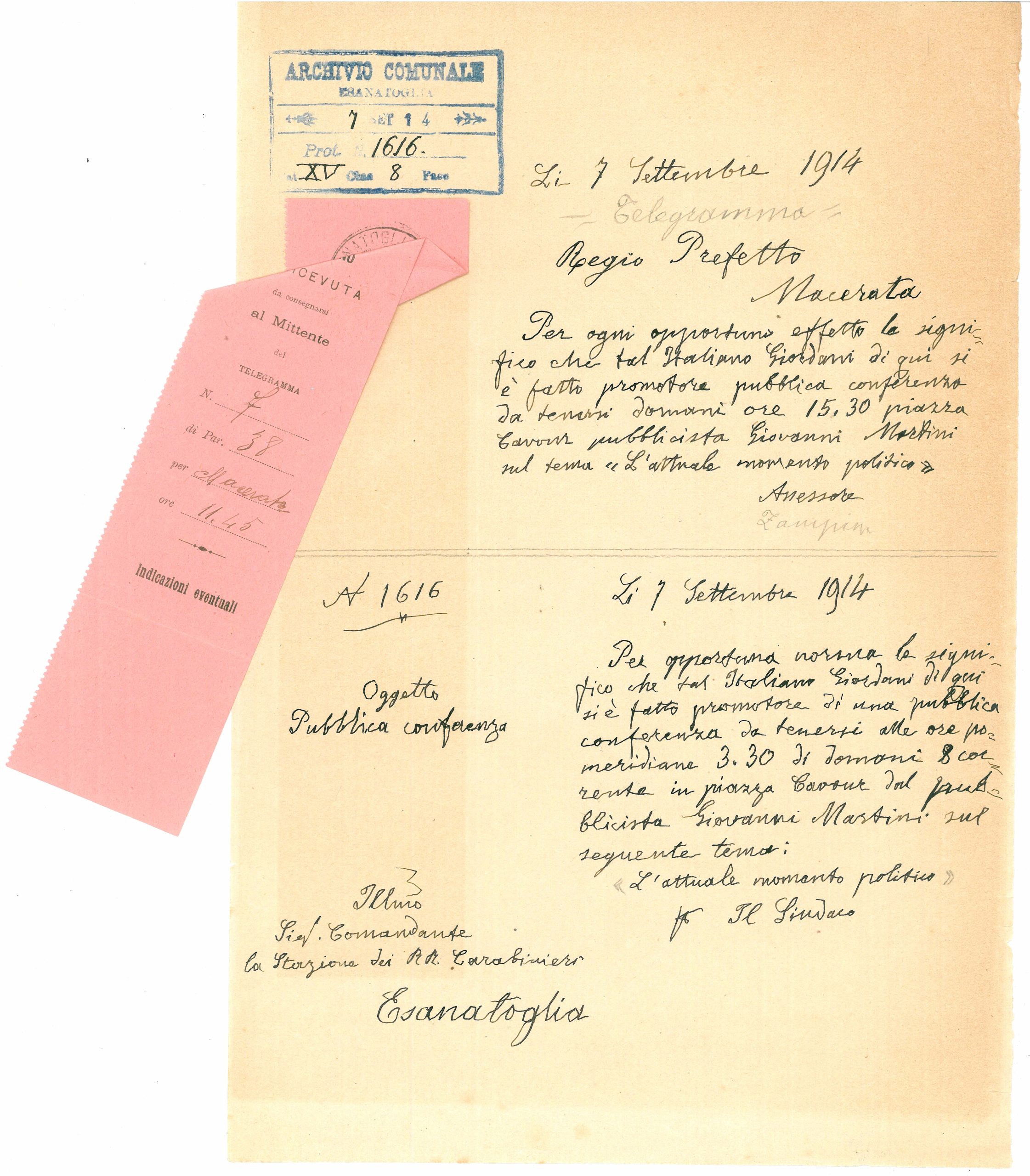

Da noi tornò Martini, l’otto di settembre; stavolta s’affacciò da Lu Murillu. “L’attuale momento politico” il tema preannunciato nella richiesta fatta da Italiano Giordani. Si parlò della situazione economica e anche delle difficoltà locali. Ma tenne banco soprattutto il tema ‘guerra’. I socialisti erano assolutamente per la neutralità e mentre Martini parlava, fecero girare tra i presenti diverse copie del ritaglio di un articolo de L’Avanti!.

“Non un uomo né un soldo alla guerra!” scandì Martini riprendendo la parola d’ordine richiamata da Benito Mussolini in un articolo apparso il 25 luglio sul quotidiano socialista di cui era direttore, e che era quanto di più chiaro e netto si fosse detto da parte socialista sull’argomento. E a conclusione del suo comizio volle proprio leggerne la parte saliente dove si diceva: “Sorga, dunque, – così aveva appunto scritto Mussolini – dai circoli politici, dalle organizzazioni economiche, dai Comuni e dalle Pro- vince dove il nostro Partito ha i suoi rappresentanti, sorga dalle moltitudini del proletariato un grido solo, e sia ripetuto per le strade e le piazze d’Italia: “Abbasso la guerra!”. Solo pochi non applaudirono a quelle parole.

Difficile immaginare che di lì a poco più di un mese, il Professor Benito Mussolini avrebbe iniziato quella repentina revisione che l’avrebbe portato ad essere il portabandiera degli interventisti.

Poi, i socialisti, chiedevano impegno per il lavoro; chiedevano al Comune di interessarsi presso le due concerie per cercare di assorbire un po’ di disoccupazione, e si adoperarono anche per tentare di far rinascere un esperimento che qualche anno prima era fallito: la Conceria Operaia Cooperativa.

La guerra intanto infuriava. L’Italia ne era, per il momento, fuori. Tanti però scalpitavano, e anche qui da noi c’era qualche esagitato che mordeva il freno.

Ma quasi sembrava uno scherzo, ricordò Lao. Come quello che ci aveva imbastito sopra la Compagnia Teatro Varietà di Roma che a metà ottobre riempì il Teatro Comunale.

L’Illusionista Lampo divertì con il suo numero ”La Guerra Europea” (così era ancora chiamata a quel momento) e poi ancora guerra con “L’eroe della Libia”, “capolavoro di massima ilarità”.

Si può dire che si cominciava a respirare l’aria della guerra, l’idea stava divenendo familiare. Parlarne e anche scherzarci sopra, una consuetudine, una quotidianità. Le lacrime sarebbero state poi del domani.