millenovecentodiciotto

L’ultimo

Il terzo capodanno con la guerra. Sarebbe stato l’ultimo, ma al momento non si intravedeva alcuno spiraglio per la fine di quell’incubo, di quella malattia. Su tutti i fronti si continuava a morire. La vita quotidiana era sempre più faticosa e sempre più militarizzata. Occorse – affinché tutto fosse inquadrato nella macchina bellica – che dello stato di guerra anche i civili ne portassero i segni, quelli esteriori, ché di quelli interiori ne erano già ricolmi da tempo. Si stabilì che gli esonerati dell’agricoltura fossero obbligati – a pena d’essere spediti al fronte – ad indossare ed esibire sempre in pubblico un bracciale di riconoscimento. Da noi non si videro bracciali blu con filetti d’argento, riservati ai direttori d’azienda, ma quei pochi coloni che erano rimasti, dopo le visite mediche di revisione, dovettero esibire il bracciale verde con stampigliato “L.A.”, Lavoratore Agricolo. Si raccontò che Lao, ironizzando, propose per se stesso un bracciale con la sigla “S.U.” da risolvere, a scelta, con ‘Scarto Umano’ oppure ‘Scrivano Unico’, o anche ‘Soldato Ultimo’ e altre sue astruserie di cui s’è perso il ricordo. Ma in fondo, non aveva bisogno di bracciali Lao, ché si identificava da sé stesso.

Senza i soldati al fronte, senza quelli che erano a lavorare nell’industria bellica, tolti i pochi dispensati, in paese erano rimasti solo vecchi, bambini e donne, tante donne, madri, mogli, sorelle, che ormai mandavano avanti la baracca. Nelle campagne soprattutto, le donne erano diventate come uomini.

Quarantatré contadine esanatogliesi – su un totale di 1560 in tutta la provincia – furono proposte dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura per l’annuale premio ministeriale “da conferirsi alle donne che lavorano i campi invece degli uomini chiamati alle armi”.

Nel conferire le trenta lire a ciascuna delle tre che furono prescelte, il Direttore della Cattedra, Domenico Pinolini, enfatizzando il loro impegno, le dipinse come “eroine infaticate, degne madri, sorelle e spose dei valorosi soldati che stanno creando il radioso avvenire di una più grande famiglia italiana.”. Questo disse alla consegna dei premi – e sarà valso per tutte le altre premiazioni – che fu organizzata in concomitanza della visita per la ‘Commissione incetta bovini’ che preludeva alla requisizione di bovini per la patria. Così faceva lo Stato, facendo lievitare la atavica diffidenza dei contadini, con una manina dava e con un’artiglio prendeva.

Privarsi del bestiame – contro la propria volontà – per un contadino quasi equivaleva a perdere, con tutto rispetto per gli affetti familiari, ’n fiju. E i contadini, tra l’altro, di figli ne avevano persi già abbastanza.

Del bestiame si fece un Censimento generale che in paese riportò: 15 cavalli, 132 asini, 4 muli, 315 porci, 3546 pecore, 660 bovini, 259 capre. Il Censimento preoccupò i possessori delle bestie, perché fece seguito alla requisizione dei bovini necessari al vettovagliamento delle truppe, e tutti temettero che, piano piano, sarebbe toccato anche alle altre bestie. Il manifesto della ‘Commissione incetta bovini’ che faceva appello ai loro proprietari affinché collaborassero per senso di patriottismo, suonava infatti minaccioso: “si incominci col requisire ciò che non è indispensabile per la agricoltura e cioè i bovini che vengono portati ai mercati e alle fiere per essere venduti e quelli in mani di speculatori. Ove questi non bastino, sì requisisca presso le aziende, incominciando dai bovini non necessari, e per ultimo si ricorra ai buoi da lavoro ed alle vacche lattifere.”. Lasciava intendere che anche in quello sarebbero andati con mano pesante.

D’altronde, se avevano requisito gli uomini, e a volte li avevano trattati quasi come bestie, “figùrate – fu il laconico commento attribuito a Lao – se no lo fà co le vestie quelle vere…” .

Il primo mese, dal fronte non giunsero tristezze, se non quella costante e diffusa, che velava tutta la corrispondenza. Considerato il dicembre precedente, era una pausa di due mesi senza morti: un enorme sollievo.

Si ricominciò però il 9 di febbraio, con la morte di Cataldo Spitoni, 26 anni, 25° Reggimento Fanteria – Brigata Bergamo. Rimase ferito in un combattimento verso la fine della cosiddetta ‘Battaglia dei Tre Monti’, nel vicentino. Fu trasferito a Roma dove lo sottoposero ad una toracotomia per estrargli “una palla di fucile all’emitorace”. Morì la sera stessa per le complicazioni. Ventisei anni. Vedovo, con sulle spalle una figlia di sette anni.

Il 18 marzo, morì Alfredo Placidi (o Placido perché l’incertezza sui suoi natali – era figlio d’ignoti – rese incerto anche il cognome, che nei documenti alternava le due versioni), 26 anni, fante nel 79° Reggimento della Brigata Roma. Si era trasferito ormai da tempo a S.Angelo in Pontano ed era stato, in un primo tempo, riformato. Richiamato nel novembre del 1917, aveva raggiunto il fronte il 9 marzo, il giorno in cui il suo Reggimento, dopo un periodo di riposo, tornava in prima linea nel settore tra i monti Melino e La- vanech, in Val Daone verso l’Adamello. Bastarono pochi giorni di vita di trincea. Un’infezione di morbillo e una broncopolmonite lo stroncarono nell’Ospedale da Campo n. 59. Poiché senza parenti, nessuno lo pianse. Nessuno presentò domanda nei termini e lo Stato risparmiò le 630 lire annuali della sua pensione di guerra.

Prigionieri che non tornarono.

Nella cronologia del racconto, si collocano in questo periodo le morti di diversi militari in prigionia, le cui notizie però giunsero differite dalla difficoltà di stabilire i contatti.

Il 22 febbraio, pochi giorni dopo la morte di Angelo Cingolani, nello stesso famigerato campo di Milowitz, era morto Giuseppe Francesco Dolce, classe 1881 del 230° Fanteria – Brigata Campobasso, “in seguito ad edema” , cioè di fame e di stenti. Della sua memoria restò solo una indicazione: “tomba 66”.

Sempre a Milowitz, era prigioniero Ilario Modesti, 29 anni, conciapelli. Lo attesero invano sua moglie e Laura, la figlia di quattro anni. Zappatore nella Brigata Milano, 159° Reggimento. Dopo lo sfondamento di Caporetto, la sua Brigata venne schierata sulle alture di San Nicolò, nei pressi di Prepotto (Castel Madonna del Monte) per provare a fronteggiare l’avanzata del nemico, “ma le soverchianti forze avversarie – raccontarono le cronache – la obbligano, lo stesso giorno 27 a ripiegare per Ipplis e Pradamano, inizia una serie di marce che termina il 29 novembre a Castelnuovo Fogliani ove essa è disciolta”. In quei tre giorni di ripiegamento, di ritirata insomma, secondo quanto avrebbero registrato i documenti del Comando, la Brigata Milano patì solo 7 morti e un ferito, ma furono ben 2.234 i dispersi. Tutti allo sbando, gran parte furono fatti prigionieri. Ilario risulterà catturato il 31 ottobre 1917. Ci sarebbero voluti due anni perché la famiglia potesse avere sue notizie. Solo nel luglio del 1919, dopo la richiesta del Comune al Comandante del Reggimento, si conobbe la sua sorte, e di essa, un luogo e una data: era morto in una delle nere baracche di Milowitz il giorno 11 marzo 1918.

Senza data fu invece la morte di Nicola Dolce, classe 1889, contadino, Ciclista nell’11° Reggimento Bersaglieri. Nel dopo Caporetto per schierarsi in linea a protezione della ritirata di altri reparti, furono abbandonate e distrutte le biciclette, e fu tentata una estrema difesa sul Col Rementera nella zona del Cadore. Il 7 novembre Nicola fu fatto prigioniero e internato a Milowitz. Di lui non si seppe più nulla “Da ritenersi scomparso durante la prigionia non avendo fatto ritorno nel Regno posteriormente alla data dell’armistizio, né avendo più notizie sulla sua sorte.”.

Nella disfatta di Caporetto rimase coinvolto anche Alessandro Tozzi, classe 1883, 128° Fanteria – Brigata Firenze. La Brigata provò ad opporre resistenza al dilagare del nemico, ma si disperse lasciando in pochi giorni 2800 prigionieri. Non si seppe quale fu la sorte di Alessandro che risultò catturato il 25 ottobre e si seppe soltanto da voci raccolte dai Carabinieri locali che morì di malattia in qualche lager dell’Impero. Nella casa di Calle lo attesero, per molto tempo, la moglie insieme ai quattro figli.

Il 14 aprile in un campo di prigionia tra i più lontani dal fronte, nella città di Temeswar in Ungheria – che divenne poi la rumena Timisoara – moriva il bersagliere Antonio Cingolani, classe 1883, del 15° Reggimento Bersaglieri. Nel piccolo podere al Ponte delle Callarelle, che gli garantiva una dignitosa vita, aveva lasciato la moglie e un figlioletto di sei anni, Giuseppe. Per più di un anno, Fiora chiese invano notizie del marito. Solo nel febbraio del 1919, dal Deposito Bersaglieri di Bologna, sarebbe giunta al Comune la conferma della sua morte per tubercolosi.

Di Carlo Dragoni, classe 1888, trent’anni, la famiglia seppe solo che fu dichiarato disperso “per il fatto d’arme di Col della Berretta” sul Grappa, l’undici settembre del ’17, e che quasi un anno dopo, il 4 settembre del ’18, era morto in un campo di prigionia in Dalmazia. Era fante del 58° Reggimento, nella Brigata Abruzzi, la stessa di suo fratello Antonio che era morto due anni prima. Al figlio, che nel 1914 gli aveva dato sua moglie Rosa, aveva voluto imporre il nome di Guerrino

Nel frattempo, per loro e per tutti coloro che risultavano dispersi, si continuava a cercare notizie scrivendo ai rispettivi Comandi, al Ministero, ad altri Municipi, incrociando corrispondenza con le famiglie di commilitoni. Fiumi di inchiostro, mari di parole.

Si immagini quanto la penna di Lao vi scorresse veloce.

La riscossa.

Quella lenta riscossa del dilaniato esercito italiano, iniziata dopo Caporetto, stava ormai giungendo a compimento. Vi avevano con- corso varie circostanze e una pluralità di fattori che, secondo i singoli punti di vista, ognuno avrebbe potuto individuare come più o meno determinanti: lo sforzo economico estremo in cui vennero impegnate le residue risorse della nazione, l’aiuto degli alleati, il diverso atteggiamento dello Stato Maggiore nei confronti della truppa con meno autoritarismo, più paga e più cibo per ridurne la “apatia morale”, le vicende sul fronte occidentale, il contestuale calo di resistenza dell’impero austroungarico ridotto ormai alla fame, e altro ancora.

Più probabile che determinante fosse stato l’insieme di tutto ciò, e dell’altro ancora; tanto comunque fu, che entro il mese di marzo l’esercito italiano poteva dirsi ricostituito e il fronte rafforzato. Gli austroungarici, ormai di fatto in mano ai tedeschi, sferrarono quella che sarebbe stata la loro ultima offensiva. Il nostro fronte era diventato ormai secondario, le battaglie decisive si combatte- vano altrove.

La seconda battaglia del Piave, o “Battaglia del Solstizio”, come l’avrebbe definita D’Annunzio una volta tanto senza particolare sforzo immaginifico visto che si combatté proprio a cavallo del 21 giugno, partì con il massiccio attacco con tiri d’artiglieria di precisione e granate a gas. Ma non vi fu effetto sorpresa, l’esercito italiano aveva ripreso vigore e attuato con successo la tecnica del- la ‘difesa elastica’. La pioggia battente gonfiò il corso del Piave e la piena trascinò via molti pontoni allestiti per il transito delle truppe. Dal cielo, gli aerei inglesi bersagliavano le colonne di uomini e mezzi. Una cornice di eventi e di fattori che non davano speranza per le sorti dell’offensiva austroungarica. Il 23 giugno, la ritirata dell’ultimo corpo d’armata austroungarico sul Montello, pose fine alla battaglia. Da molti fu vista come la cancellazione dell’onta subita a Caporetto, la battaglia nazionale per eccellenza. Nacque lì il mito del Piave.

Ma queste sono tutte considerazioni a posteriori, riflessioni che si fanno molto tempo dopo. Di quei momenti invece, e di quella battaglia in particolare, Lao ricordò soprattutto che vi perse il cugino, Delio Tofani, che aveva accudito da bambino e visto crescere, e con cui aveva praticamente vissuto fin quando Delio se n’era andato a fare il muratore ad Aubouè, in Francia. Più che un fratello minore, un figlio quasi. Alla Brigata Pavia, in cui militava, era affidata la difesa del Piave nel tratto S. Biagio – Bocca Callalta. Il 17, con la truppa sfiancata dai continui spostamenti sotto la pioggia battente, il suo Reggimento, il 9°, si attestò su quel tratto di sponda. Nei due giorni che seguirono, sotto una pioggia continua di acqua e fuoco nemico, la brigata lasciò sul campo oltre 1200 uomini di truppa e 38 ufficiali. Delio rimase ferito da una sventagliata di mitragliatrice, riuscirono a portarlo nelle retrovie, fino all’Ospedale da Campo 173, dove morì prima della mezzanotte del 18 giugno. Fu lo stesso Ospedale a comunicare la sepoltura nel Cimitero di Trebaseleghe, nel padovano, e che “una croce recante il nome ne indica il luogo, in modo che la famiglia può sapere dove dorme l’eterno sonno il loro caro”. Aveva ventitré anni. Si premurarono di ritornare alla famiglia: “Lire 12,70 dalla cui somma si è detratto l’importo della cartolina vaglia; portafogli di panno con corrispondenza; fotografia e medaglia commemorativa; francobolli per lire 2; Piastrino di riconoscimento; Portamonete con catena di nichel; Cartolina va- glia di lire 10.”.

Dopo lo sforzo immane della Battaglia del Solstizio in cui aveva assistito alla perdita di più di duemila suoi commilitoni del 222° Fanteria – Brigata Jonio, e dopo aver riposato due settimane nelle immediate retrovie, Angelo Santaroni, fu di nuovo nel pieno della battaglia alle porte di Treviso lungo l’asse Cendon-Biancade. Ventuno anni ancora non compiuti, lasciò la sua vita sulla ambulanza Chirurgica d’Armata n. 6, dove provarono a ricucirgli l’ad- dome sventrato da una granata. Alla voce ‘causa decesso’ nella comunicazione ufficiale: “Peritonite per ferita toraco-addominale”. Alla voce ‘data decesso’: “10 agosto 1918”. Alla voce ‘sepolto’: “cimitero di Roncade”.

Ancora durante quell’offensiva, il 23 agosto cadde in combattimento Giovanni Spoletini, classe 1897, che era esanatogliese di recente acquisizione – famiglia di mugnai arceviesi trapiantati in Sicilia, a Buccheri, e quindi, per le seconde nozze del capostipite, imparentati qui da noi con un ramo degli Zampini – e valente elettricista, all’epoca specializzazione prestigiosa. Fante del 47° Reggimento – Brigata Ferrara. Morì in combattimento nei pressi di Fossalta di Piave. Sarebbe stato uno degli ultimi morti della sua Brigata che fino allora ne aveva registrati 2.800, oltre a 16.000 feriti e 7.300 dispersi.

E si moriva ancora a causa delle terribili condizioni igieniche in cui erano costretti a vivere i soldati. La difesa dell’ultimo fronte aveva significato immergersi negli insalubri acquitrini intorno al Piave.

Il 15 settembre, morì all’Ospedale di Tappa di Ferrara, per “perniciosa malarica”, David Pocognoli, classe 1884 del- la 61a Compagnia Mitraglieri. Moglie e due figli, di tre e due anni.

Di malattia morì anche, in un altro fronte di guerra, Amedeo Grasselli, classe 1897, originario di Pievebovigliana, a colonìa da molti anni a Esanatoglia. Con la Brigata Cagliari, 63° Reggimento Fanteria, s’era trasferito dal Veneto al fronte macedone. Uno dei circa 50.000 uomini di quella spedizione che costò all’Italia, 8.300 tra morti, feriti e dispersi. Amedeo giunse in zona di guerra nel luglio del 1916. Le condizioni ambientali erano insostenibili. Si ammalò e venne rimpatriato. Morì il 4 agosto all’Ospedale Militare Capace di Maglie, in provincia di Lecce. Suo fratello Pietro Grasselli era morto al fronte nel 1915, a 25 anni.

La vita dura, le privazioni, la fatica di un conflitto ormai insostenibile, infiacchirono la resistenza delle popolazioni preparando il terreno all’aggressione e alla diffusione dell’epidemia di un virus influenzale, che in due anni avrebbe causato la morte di un numero impressionante di persone in tutto il mondo. Molto più della stessa guerra.

Era “la spagnola”. A pochi giorni di distanza da quando s’era manifestata per la prima volta al fronte, pare che fosse nel settembre, l’epidemia fece la sua comparsa anche da noi.

Antonio Quaresima, 36 anni, moglie e due figlie in tenerissima età. Apparteneva al 5° Reggimento Genio 48a Compagnia Minatori. Era appena tornato a casa per una breve licenza, quando manifestò i sintomi del virus. Morì nel giro di pochi giorni, il 22 ottobre. Era il primo soldato ad essere sepolto nel nostro Cimitero. C’è chi disse che venne rivestito con la divisa ma pochi lo videro e fu seppellito in fretta, per paura del contagio.

Il Comando dell’esercito per cui aveva combattuto sosteneva, nonostante fosse smentito dai pochi giorni trascorsi dal suo arrivo a Esanatoglia, che al momento della partenza dal fronte “era in buone condizioni di salute”. Durò a lungo il dissidio dei familiari con il Ministero che non volle considerarlo vittima di guerra.

L’epidemia di ‘spagnola’ anche da noi ebbe il picco già a partire dall’inizio del 1919. In quaranta giorni, dalla metà del dicembre precedente, a tutto gennaio, vi furono 12 morti, e questa fu, più o meno, la media in tutto l’anno. A partire dal 1920 andò poi lentamente scemando.

Vittorio Veneto.

Dopo gli esiti positivi della Battaglia del Solstizio, l’esercito italiano aveva ripreso fiducia, quasi baldanza. L’ansia di rivincita dopo Caporetto, la consapevolezza che era possibile capovolgere quella situazione che pochi mesi prima appariva disperata, le notizie positive che provenivano un po’ da tutti i fronti, tutto ciò e altro ancora, insieme al desiderio che la guerra finisse al più presto, fece sì che molti, al fronte e nel paese intero, si ritrovassero come riaccesi da una sorta di ardore, quasi come quello che aveva accompagnato le giornate del ‘maggio radioso’ del 1915. Bastava leggere le cronache e i commenti sui giornali.

Nel nostro piccolo, bastò anche leggere le brevi lettere, che vennero rese pubbliche, con cui i consiglieri comunali impegnati in guerra rispondevano, dal fronte e dalle retrovie, al “cenno di patriottico saluto e di incoraggiamento” che il Consiglio Comunale, unanime, aveva loro inviato: Erso Zampini contraccambiava il saluto “inneggiando alla ormai prossima vittoria delle nostre armi ed all’immancabile trionfo della civiltà sulla barbarie”; Francesco Ceolotti, dall’Altipiano di Asiago scriveva che era imminente “il giorno in cui segnerà la nostra vittoria; abbattendo la ferocia dei nostri nemici i quali hanno sconvolto il mondo intero”.

Giuseppe Bartocci (Sor Peppe), che, scrivendo da retrovie piuttosto lontane dal fronte, smorzava un po’ il tono e ricordava che “per quanto modestamente” stava contribuendo anch’egli “alla magnifica causa per la libertà individuale.”.

Da Alfredo Giordani, già cognato di Lao, ultimo dei destinatari del saluto consiliare, non si ebbe invece risposta. Dopo aver combattuto al fronte, dall’inizio dell’anno era stato assegnato alla Direzione Artiglieria della Fabbrica d’Armi di Terni. Non aveva mai cambiato idea su quella guerra. Era contro. Lao che lo conosceva bene sostenne che per quello non rispose al patriottico saluto.

Si capiva quindi, ormai, che l’epilogo si stava avvicinando. L’offensiva finale, che partì il 26 di ottobre dal Grappa, fu bruciante. L’esercito austroungarico, minato da scarsezza di risorse e di morale, venne disfatto. Fu l’equivalente della nostra ‘Caporetto’, stavolta fu per loro ‘una Kobarid’. Assunse per gli italiani l’evocativo nome di ‘Vittorio Veneto’ del cui Ordine, istituito mezzo secolo dopo, sarebbero divenuti Cavalieri onorifici i reduci ancora in vita.

I progressi di quell’offensiva, manco a dirlo, furono seguiti da Lao che in quei giorni, nel Gabinetto di lettura, era impegnato in alcune corrispondenze angosciose per qualche prigioniero che non si rintracciava, mentre per il resto – come raccontò – era un fiorire di cartoline e lettere piene di patriottismo. Un po’ tutti si stavano esaltando; lui aveva ripreso a farlo declamando, a chi gli stava intorno, i titoli dei giornali che di giorno in giorno salivano di tono e aggiungendovi, sull’onda dell’entusiasmo, qualche numero in più.

A partire dal 29 di ottobre, quando “Le truppe italiane hanno varcato il Piave” e “L’impeto dell’assalto sfonda le linee austriache”.

Poi, “La formidabile battaglia continua vittoriosamente”, “Cat- tura di prigionieri, di cannoni, Conegliano libera” e via via, “Il fronte di battaglia si allarga dal Brenta al mare”… “L’ostinata resistenza nemica infranta dal travolgente impeto dei nostri”… “Tutto il fronte nemico del Grappa è crollato”… “La battaglia si estende e la rotta nemica si aggrava”.

Proseguì con “La travolgente avanzata del nostro esercito libera il territorio nazionale”… “Pattuglie di cavalleria passano il Tagliamento”… per giungere a “La Liberazione di Trento e Trieste”, a titoli cubitali che lui rese più cubitali ancora con la sua enfatica interpretazione, e quindi, per finire, a “La firma del trattato d’armistizio” con il Bollettino delle ore 12,00 del 4 novembre del Comando Supremo di cui aveva imparato la parte iniziale con “La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto la guida di S.M. il Re – Duce Supremo – l’esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915, e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotte e asprissima per 41 mesi, è vinta.”

E poi, da attore consumato quale ormai era, concludeva con quella che sarebbe diventata come una litania: “I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.”

Finita.

Ma dopo l’armistizio, per qualcuno non era finita ancora.

Si sarebbe saputo tanto tempo dopo, per il consueto occultamento delle notizie sconvenienti. Un numero impressionante di prigionieri italiani lasciò i campi di concentramento, in cui avevano patito una prigionia bestiale, per fare ritorno in patria. La guerra era finita e vinta, si tornava a casa. Ma non fu proprio così. Per più di 500 mila prigionieri ci fu come una griglia da passare, un ultimo reticolato, e per tanti si trattò di traslocare dai lager austro-tedeschi ai campi di prigionia italiani per accertare che tra loro non vi fossero disertori. Molti furono fatti concentrare su Trieste che fu come invasa da un popolo di disperati, malnutriti, che tornavano a casa pensando di essere accolti da vincitori e si ritrovavano invece privati delle basilari condizioni di sopravvivenza. Avevano già patito le ristrettezze di una prigionia che li aveva falcidiati per malattie infettive, per broncopolmoniti, per fame. Si trovarono, senza rendersene conto appieno, in condizioni simili, stavolta sul suolo patrio. Le operazioni di verifica rallentate, su quella massa già allo stremo, ne fecero morire a migliaia.

Ben tre furono gli esanatogliesi vittime di questa ulteriore ottusa atrocità:

Giuseppe Modesti, trent’anni, dell’8° Reggimento Alpini, era stato catturato “nel fatto d’armi del Col d’Aprile” il 16 novembre 1917, morto a Trieste il 25 novembre 1918 per “malattia contratta in guerra”;

Luigi Tozzi, 32 anni, moglie e due figli piccoli; 15° Fanteria- Brigata Savona, era stato catturato il 28 ottobre del ’15 a Castelnuovo del Carso. Resi- stette tre anni prigioniero degli austriaci, morto a Trieste il 5 dicembre 1918 per “broncopolmonite”, prigioniero degli italiani;

Luigi Tritarelli, ragazzo del ’99, 154° Reggimento Fanteria – Brigata Novara, morto a Trieste il 9 dicembre 1918 per “malattia contratta in guerra”.

La Grande Guerra era finita: il bilancio dei morti e dei danni, fu talmente spaventoso – “sprocedàtu, àddru che Lao!..”, commentò Lao stesso – da risultare incalcolabile, tanto è vero che non si ebbero mai dati univoci. Una delle tante versioni dà per morti oltre 9 milioni di soldati, quasi 7 milioni di civili, per cause dirette e indirette, con più di 21 milioni di feriti e mutilati, con un costo economico totale (stimato chissà come….) a cinque, sei, settecento miliardi di dollari…

L’Italia aveva sacrificato 690.000 militari e 590.000 civili.

A Esanatoglia si contarono, fino a quel momento, 58 morti. Ne sarebbero seguiti altri 7 nel giro di poco tempo, per causa di malattie contratte al fronte. Altri ancora avrebbero covato più a lungo il male che avevano contratto durante il periodo bellico.

Si continuava comunque a morire, sia quelli che tornavano provati e prostrati, già malati o che, fiaccati dalla guerra tornavano a casa ad ammalarsi della ‘spagnola’ che intanto aveva allignato e che avrebbe mietuto in breve tante altre vittime ‘civili’, a decine.

Vanno ricordati, quelli che dal Ministero vennero riconosciuti come morti per causa di guerra, ma non figurarono da subito negli elenchi ufficiali:

Amedeo Buglioni

MarianoDolce

Filippo Dragoni

Angelo Giordani

Ermanno Giovagnoli

Americo Procaccini

Luigi Todini

Diversi furono anche i mutilati e invalidi che della guerra recarono impressi i segni indelebili anche nel corpo: Romualdo Cattarulla, privo dell’arto superiore sinistro; Luigi Falcioni, privo di parte dell’arto inferiore destro, Giuseppe Onesta, privo di un occhio, Giovanni Cerqueti, che rimase completamente cieco.

Molti ritennero che mutilata fosse anche la vittoria – secondo l’espressione anche questa coniata dall’infaticabile vate D’Annunzio – per la differenza tra ciò che ci si aspettava (le compensazioni territoriali promesse con il Patto di Londra del 1915) e ciò che invece poi si ottenne (i risultati della conferenza di pace di Parigi). E questa idea, divenne sentimento che animò i primi prodromi del fascismo. Un’altra storia.

Con la pesante eredità della guerra, la vita riprendeva, e ognuno cercava di riprendere il discorso bruscamente interrotto.

Ripresero così le discussioni, il fermento ideale, il sale della vita.

La Chiesa si mosse per prima, già il 19 di novembre. Chiamò a raccolta i fedeli a San Martino “a cantare al Dio degli eserciti l’inno della Vittoria e del ringraziamento”….

“Ma quale Dio degli eserciti” – ebbero facile gioco a protestare gli avversi a Chiesa e Guerra – “gli eserciti vittoriosi ?… e quello degli sconfitti è un altro? conta di meno ?”.

Anche i reduci, smessa la divisa che li accomunava, tornarono a separarsi. Lo fecero per motivi ideali, di schieramento; ma vi furono anche riflessi sul modo di gestire l’assistenza di cui tutti avevano bisogno. I reduci di orientamento socialista, repubblicano e anarchico, si organizzarono intorno alla ‘Lega Proletaria fra mutilati invalidi e reduci di guerra’, che l’assistenza la concepiva secondo un ideale socialista e pacifista. In tutta Italia organizzò circa un milione di reduci e oltre centotrentamila vedove di guerra. Durò finché non fu sciolta dalle intimidazioni e dagli attacchi dello squadrismo fascista. A Esanatoglia si costituì una sezione che fu attiva per un paio di anni.

Reduci di diverso orientamento politico, aderirono invece ad altre organizzazioni, come la ‘Associazione Nazionale fra mutilati e Invalidi di Guerra’ (nella sezione sorta a Matelica confluirono diversi esanatogliesi), o come la ‘Associazione Nazionale Combattenti’. Ebbero opposto destino rispetto alla Lega Proletaria. La ‘Associazione Nazionale Combattenti’, in particolare, che divenne Partito dei combattenti, si presentò alle elezioni del 1919, ottenne 20 seggi in Parlamento, e venne in seguito, seppure con contrasti e spaccature interne, come istituzionalizzata dal fascismo. Insomma, quelli della Lega furono sciolti dal fascismo, gli altri invece, in un modo o nell’altro, nel fascismo vi si sciolsero.

Arrivò in un baleno la fine di quell’anno. Ed emerse, prepotente, uno smisurato bisogno di svago, di distrazione. Qualcosa che aiutasse a lenire lo strazio della vita ultima scorsa.

Il 31 dicembre “ numerosi soldati in licenza “ chiesero al Comune “il permesso di riunirsi nel teatro comunale… Per finire e incominciare il nuovo anno ballando”.

Ballando. Così si chiuse a Esanatoglia l’ultimo anno della Grande Guerra; al suono di una fisarmonica che qualcuno ricordò grassa e armoniosa, e che invece altri vollero fosse solitaria e stentata, ma che riuscì comunque a confortare un po’ quegli uomini stanchi, e provò anche a illuderli su un domani diverso, una vita nuova, una nuova Storia.

Lao, nel frattempo, aveva tenuto comunque in funzione il suo servizio scritturale. C’erano ancora problemi coi contatti con qualche prigioniero, ma in prevalenza era assorbito ora da questioni amministrative, sussidi, pensioni, e via dicendo. Pratiche e lettere che seguiva con quelli della Lega Proletaria che lì, alla Croce Bianca, aveva approntato la sua sede. Non si sentiva più al fronte, Lao, gli pareva di stare al Ministero.

Poiché non smise di disseminare tracce, i suoi ricordi e i suoi racconti potrebbero continuare ancora – e chissà che in futuro ciò non avvenga – fino a coprire, col suo aiuto, quel difficile dopoguerra, l’avvento del fascismo e il suo ventennio, la sua quotidianità (per molti versi quieta, per altri inquietante), ma anche le sue tresche, i giochi di potere, i suicidi eccellenti, e poi l’altra guerra ancora e un altro dopoguerra, fino a raggiungerlo, Lao, lì dove all’inizio lo trovammo, al cospetto de lu Monumentu.

Proseguì anche la sua storia personale, fatta di spropositate storie che continuarono a stupire e a divertire, accompagnandolo fino alla morte, che lo colse il dieci aprile del 1959, a ottantatré anni, e che avvenne, come lui aveva da sempre predetto, “pe’ manganza de fiatu”.

Quindi, per ora, Lao si ferma qui.

E chiude il racconto nell’autunno del 1919, a un anno dalla fine della guerra.

Quelli della Lega Proletaria, furono primi a muoversi nel ricordare l’immane tragedia. E nel Gabinetto di Lettura della Croce Bianca, il 5 ottobre del 1919 venne convocata una riunione.

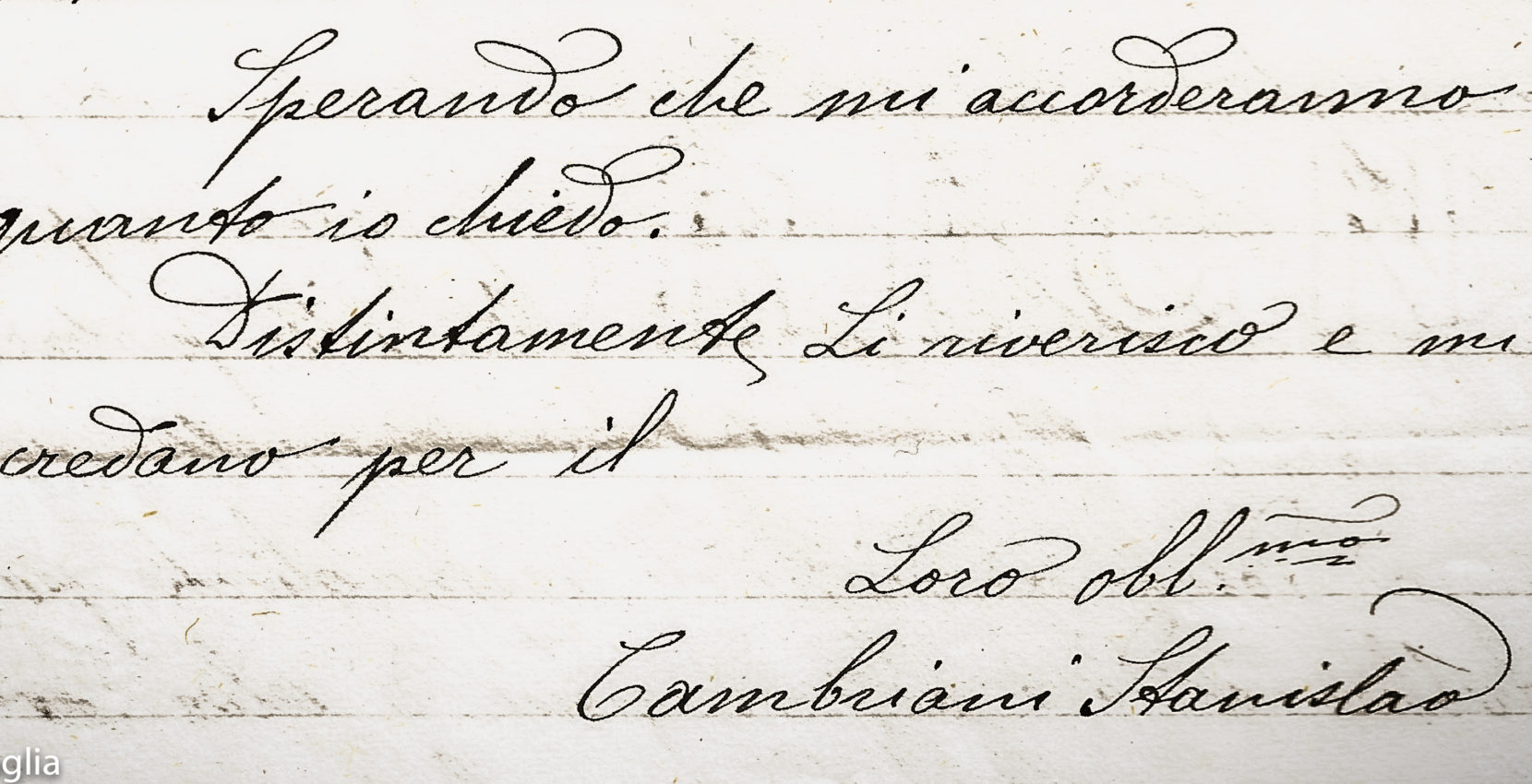

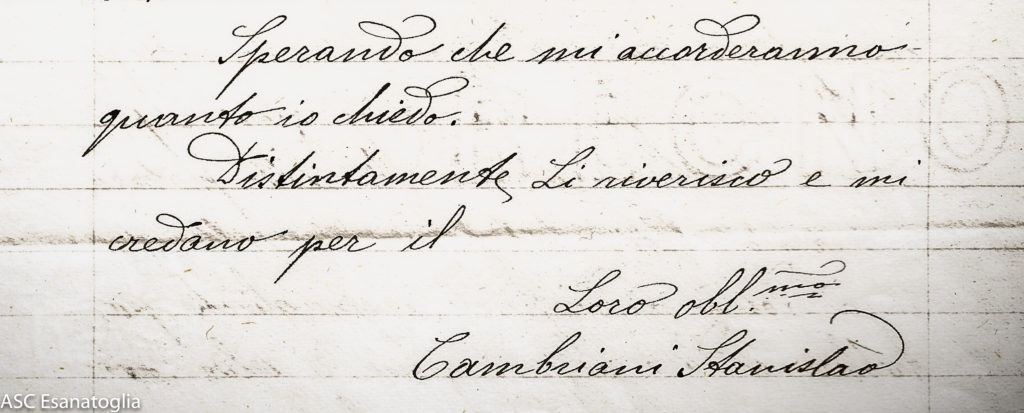

Le “comunicazioni urgenti” riguardavano il modo in cui Esanatoglia avrebbe ricordato i suoi caduti. Si decise per una lapide che avrebbero inaugurato il successivo 2 novembre in Piazza Cavour. Occorreva trovare le parole da aggiungere all’elenco dei morti. Dal sentimento di quel pugno di uomini, sfiniti dalla guerra e decisi a cancellarne la parola stessa, con l’ausilio del già Maestro Stanislao Cambriani, di Lao lo scrivano, di quell’avanzo sciancato e esagerato, venne fuori una straordinaria epigrafe, di rara efficacia, che a differenza di tante altre, infarcite di tronfia retorica, si pronuncia seccamente per l’odio eterno alla guerra, ma non cita l’eroe, la vittoria, la patria, ma libertà al mondo e giustizia al lavoro.

Che si conservi così, incisa nel marmo, come la risposta della comunità intera, e anche come l’ultima lettera che scrisse Lao per la sua guerra. Un ultimo accorato appello, come se avesse invocato, a voce di tutti, un definitivo, possente, smisurato basta!