Prologo

Nella tarda primavera del 1807, in un inconsueto periodo di sonnacchiosa attività, la Magistratura locale, per l’occasione incarnata nel facente funzione Pietro Pelagalli, interruppe quella relativa stasi per occuparsi di una faccenda seria. Una bravata giovanile, una guerra tra bande di ragazzi, giovinetti e giovanotti, così venne definita una pluralità di soggetti che andava dai dieci ai vent’anni, da poco più che bambini a quasi uomini che già si guadagnavano la pagnotta con qualche lavoro più o meno occasionale. Niente di che se non fosse che c’era scappato un ferito grave, ripreso, come anche allora si soleva dire, pe’ le pennazze.

La parte lesa è tale Fedele Cappanna, ha “circa vent’anni” e fa il facchino. Si presenta alla Camera Criminale al cospetto del Pelagalli con una ampia cicatrice ad una guancia, segno di un colpo subito con una affilata lama di… legno, una sciabola appuntita che, spiega, penetratagli in bocca gli ha leso la gola uscendogli poi non si sa come di traverso, forandogli appunto la ganascia. Poteva andare molto peggio.

In base alle varie testimonianze, il responsabile viene individuato nella figura di Gaetano Dragoni detto Rigazzi, soprannome che condivide con suo padre Bartolomeo che dal fabrianese s’è impiantato qui ormai da qualche decennio a fare il falegname. Gaetano ha quasi 18 anni e grazie al beneficio di poter disporre di trafugo della bottega del genitore, può permettersi di capeggiare un “attruppamento di giovinetti e in parte ragazzi” che fa del legno lavorato la principale risorsa del proprio armamento costituito da “sciabole di legno, schioppi di legno e altro“, per “rappresentare lo spettacolo de la guerra”. Alla guida del suo piccolo esercito irrompe “a tamburo battente”, non metaforico ma reale e anche questo, viene precisato, “di legno rivestito con carta pecora“, in un punto non precisato de le Varcelle, una pratozza dove già si trovava la vittima insieme ad altra gente.

I giochi guerreschi sono antichi come le guerre vere, niente di strano quindi che quello che viene chiamato attruppamento scorrazzi in luoghi nascosti alla vista dei grandi; più insolita invece l’occupazione degli altri, del gruppo del ferito.

Fedele Cappanna a domanda risponde, e spiega perché si trovasse lì con i suoi amici insieme ad una piccola folla di spettatori prima dell’arrivo della banda di Rigazzi.

“Ci eravamo portati ad oggetto di far – così l’impassibile Pelagalli verbalizza in lingua notaresca un probabile “èriàmo jiti affà…” – la Caccia del Bue del quale Spettacolo io facevo la Figura di Bove e Modesto Trillo faceva la figura di Cane.”

E’ la conferma di quanto riferito da un altro testimone cui era capitato sì di assistere “agli esercizi militari di un attruppamento di Ragazzi e Giovinetti” da cui si originò il fattaccio del ferimento, ma lui era lì ”per assistere ad uno Spettacolo di Caccia di finto Bove” in cui “Fedele Cappanna faceva la figura del Bove”.

“In quell’occasione – prosegue la deposizione del Cappanna – mentre io seguitava a fare la figura di Bue con la corda legata ad un braccio, il soprammentovato Gaetano Rigazzi, mentre io andava correndo e seguitando l’atti del Bue, mi si batté innanzi e mi conficcò in bocca la sua sciabola, perforandomi l’interno della guancia, per cui mi si era riempita la bocca di sangue…“. Un colpo fortuito? Un attacco premeditato? Non è del tutto chiaro. Di certo c’è il fuggifuggi generale, con Fedele che sorretto da qualche amico, viene trasportato con affanno a casa per farsi suturare prontamente dal Majocchi, il Chirurgo comunale.

Non seguiamo tutta la vicenda processuale che ci serve solo d’introduzione al tema. Diciamo comunque che Rigazzi non venne punito sia per la sua ancora giovane età, sia perché in base alle varie testimonianze, compresa quella della vittima stessa che sembrò non voler infierire, non fu possibile accertare l’intenzionalità del suo gesto.

Tutto finì quindi per aggiustarsi e i due, appena tre anni dopo, si sarebbero ritrovati entrambi militi della locale Guardia Nazionale del Regno d’Italia, seppure in squadre diverse, che non si sa mai… Ma è impossibile lasciare questa storia senza porci una domanda che riguarda proprio l’argomento che ci preme: che gioco era quello di Fedele e suoi compagni?

Il bove

Intanto spendiamo due parole per il soggetto evocato: il bue o bove o, come diremmo più correttamente, lu vòe, che nel gergo contadinesco più verace quand’è più d’uno diventa le vùa (d’altronde in quanto a cambio di genere si concede la sua eccezione anche la vacca, o meglio sarebbe dire la acca con quella ‘v ‘ quasi impercettibile, che al plurale diventa le àcchi).

(Mi permetto un personale inciso di divagazione perché mi ritorna in mente – ops! – quella canzone di Battisti che, da munélli, ci divertivamo a declinare in dialetto, mantenendo inalterata la rima e quindi anche la magica intimità: “la stalla co’ le vua, pe’ ccélo l’ócchi tua…“)

L’epopea della terra, della campagna, del lento e faticoso lavoro dei campi, di quel ritmo silenzioso che ha scandito secoli di storia. Immagini emblematiche della vita agricola: il giogo, il carro, l’aratro, lu Jiùu, lu viròccio, la pertecàra. Lu vòe.

Lu vòe, ovvero il bove in questo caso poiché l’occasione era solenne e imponeva il linguaggio più colto, in un periodo della nostra storia fu anche protagonista di una usanza che ci accosta all’antica tauromachia che in varie e diverse forme, costituisce ancora tradizione e attrazione (ma anche oggetto di accesa discussione), in Spagna, Portogallo, alcune zone della Francia e in diversi paesi latinoamericani.

La tauromachìa

La tauromachia (la lotta tra uomini e tori o bovini in genere) ha una storia antichissima risalente a due millenni prima di Cristo; con la civiltà greca si affinarono ancor più le profonde simbologie e i significati religiosi legati all’offerta di questo animale simbolo di fecondità dal cui sacrificio promanava un auspicio universale.

Sacrificio di un toro da parte del dio Mithra, Bassorilievo in marmo del III secolo, Museo del Louvre.

Sfumati nel corso del tempo i significati religiosi, di quei sedimenti mistici rimasero gli orpelli, sopravvisse il gesto, l’evento, il tutto si trasformò lentamente nello spettacolo popolare, nel gioco.

In Italia sembra che già nel trecento la tauromachia si fosse trasformata in puro evento ludico.

Ludovico Antonio Muratori nel 1837 nelle sue “Dissertazioni sopra le antichità italiane” nel riportare le apocrife notizie tratte dagli “Annali” di Lodovico Monaldeschi secondo cui nel secolo XIV “era costume de’ Romani il fare la caccia de’ tori, cioè la battaglia de’ giovani nobili con tori non domati nell’anfiteatro di Tito”, commenta che ”Nessuna età volle essere senza pubblici giuochi; ma i giuochi di alcune età furono così rozzi e così barbari da disgradarne le risse e le guerre degli altri tempi.”.

Notizia interessante e giudizio tranciante perché il gioco mieteva vittime, sia tra gli uomini che tra le bestie ed appariva un inutile sfoggio di crudeltà.

Nonostante ciò mantenne una sua rilevante presenza tra i giochi popolari nell’àmbito delle feste, e in varie parti d’Italia, a partire dal Seicento, sono attestati molti esempi dell’uso di questa pratica. Sembra fosse presente, ancor più che altrove, nell’Italia centrale e in particolare nello Stato Pontificio. Nella nostra regione interessò molti comuni grandi e piccoli: da Ancona, a Ostra, Da Macerata a Cingoli, da Ascoli a Montalto.

Joseph Heintz – La caccia dei tori in Campo San Polo a Venezia

Ai giorni nostri, nelle zone a noi più prossime, in versioni diverse e ovviamente modificate rispetto alle origini, è rimasta come grande attrattiva a Montefalco nella vicina Umbria come “Fuga del Bove” (o “Corsa dei Bovi”) e in una riscrittura mediata, come dice il nome stesso (“lu Bove finte”), a Offida nell’ascolano dove intorno all’evento ruota tutto il suo famoso Carnevale.

La tauromachia santanatogliese

Ebbene sì, che si sappia! Anche a Santa Natoglia la tauromachia ebbe in passato il suo ruolo, la sua importanza.

Non sappiamo ancora a che periodo risalga da noi l’inizio della pratica di questo “pubblico giuoco”, ma abbiamo testimonianze, già nel Settecento e per metà dell’Ottocento, di come risultasse una consolidata tradizione locale.

Fu presente sia come “Corsa del Bove”, che come “Steccato” e addirittura, seppure solo episodicamente e oseremo dire incidentalmente, come abbiamo visto nella brutta esperienza incisa sulla guancia di Fedele Cappanna, come “finto bove”, che si sarà certamente detto “lu vòe fintu”.

La Corsa, a volte detta anche Caccia, si svolgeva lungo la strada principale del paese, forse con diversioni in qualche vicolo come quello de le Spiazze, aizzando uno o più animali controllati con funi e cercando di sfiancarli con la corsa e con le continue aggressioni di cani ammaestrati allo scopo. Fino a che, stremate, le bestie non venivano finite per essere poi macellate, a volte con distribuzione di carne alla folla intervenuta. Certo non uno spettacolo edificante, ma questo era. L’euforia del correre lungo le strade insieme alla bestia imbizzarrita, suggerisce l’immagine assai nota dell’encierro di Pamplona, quella corsa sfrenata di uomini e tori lungo le strade della città spagnola in occasione della festa di San Firmino immortalata da Hemingway nel suo celebre romanzo “Fiesta”.

Più frequente, forse perché meno pericoloso e di più agevole fruizione da parte del pubblico, era invece lo Steccato. In questo caso si allestiva una sorta di recinto in legno, lo Steccato appunto, prevalentemente nello spiazzo fuori porta Sant’Andrea che già ospitava altre attività ludiche. Era chiamato “Gioco del pallone” perché, tra l’altro, vi si praticava, oltre che la palla al bracciale, anche quei vari giochi di palla o pallone, varianti del ‘calcio fiorentino‘, che si giocò fino all’avvento del calcio moderno. Intorno allo Steccato si predisponevano anche delle improvvisate tribune integrate nelle scarpate che degradavano lungo le antiche mura dove si assiepava la gente. All’interno del recinto era battaglia tra il bue e i cani che, aizzati dai loro padroni, miravano ad aggredire il bovino, principalmente al collo e alle orecchie. Ma il bue era legato, a volte per le corna, a volte ad una zampa, ed era strattonato e controllato spesso dagli stessi padroni dei cani. In questo caso, anche se più per l’allestimento che per le modalità, ci si avvicina un po’ alla Plaza de toros delle corride.

Catasto Gregoriano (sec. XIX) – Gioco del Pallone e area dello Steccato (oggi Piazza Martiri di Bologna)

Generalmente non si trattava di focosi e inferociti tori ma di più tranquilli e remissivi buoi, cui la castrazione subita aveva stemperato ogni possibile indole belluina mitigandone il carattere. Stimolati però dai clamori della folla, sia che fossero costretti nello Steccato o trascinati nella Corsa per le vie del paese, sempre insidiati e attaccati dai cani, tendevano comunque ad eccitarsi e imbizzarrirsi per istinto di sopravvivenza e a reagire in maniera imprevedibile e spesso pericolosa per i loro persecutori, uomini o cani che fossero. L’ebbrezza del rischio (sempre comunque molto misurato), aumentava l’attrazione per quel gioco che stimolava crudeltà e compassione, animava paure e imponeva impeti coraggiosi. Lo stupore di una lotta tra animali. La superbia umana che, salvo rarissimi accidenti, domina il tutto.

Nelle varie località dov’era in uso, l’evento veniva allestito in occasioni diverse: a volte era associato al Carnevale, in altre ai festeggiamenti per il santo patrono. Da noi (ma forse anche in altri comuni) risulta fosse tradizionalmente legato alla ricorrenza di San Tommaso, il 28 gennaio.

1812 ” Nella ricorrenza della Festa di San Tommaso era costume in questo Comune…”

Non ne conosciamo il motivo. A San Tommaso d’Aquino non ci risulta attribuito nessun collegamento che abbia una qualche attinenza con tutto ciò che ruota intorno a questo evento, né egli risulta oggetto di particolare culto locale. A meno che non fosse per il fatto che il santo aquinate, a motivo della sua riservatezza, da giovane era a volte irriso dai suoi compagni di studio come il “bue muto“, epiteto dal quale ebbe a difenderlo Sant’Alberto Magno, suo maestro, profetizzando che “un giorno i muggiti della sua dottrina saranno uditi in tutto il mondo“. Una traccia? Un’ipotesi peregrina?

Comunque sia, quella era la data in cui a Santa Natoglia veniva di norma allestito lo Steccato o fatta la Corsa, salvo le eccezioni in cui, per lungaggini nell’ottenimento del permesso o per motivi legati alla disponibilità degli animali, si era costretti ad adattarsi ad altre date, sempre comunque nei primi mesi dell’anno.

Nel corso degli anni…

L’argomento merita ovviamente una ricerca più approfondita di quanto finora si sia riusciti a fare; comunque i primi risultati ci consentono di delineare una interessante panoramica storica.

La più antica testimonianza documentale finora rinvenuta, non riguarda lo svolgimento dell’evento, ma indirettamente ad esso riconduce.

E’ il 1788 quando Giuseppe Buscalferri, della omonima illustre famiglia, intenta causa a tale Giuseppe Ricchini che nella bettola di Agneluccia, all’epoca centro di animazione per eccellenza della Piazza del Mercato davanti ai Padri Agostiniani (sarebbe piazza Cavour), gli aveva ammazzato un cane, ma non un cane qualsiasi, “una cagna da macello ammaestrata all’orecchie del Bove, di pelame nero con la sfacciatura nel muso”. Per questa perdita così particolare, chiede tre zecchini di indennizzo, una somma non da poco. Ciò testimonia di come non si trattasse di un gioco esclusivamente plebeo, ma che coinvolgeva anche gli strati sociali più elevati i cui rappresentanti, anzi, potendosi anche permettere cani ammaestrati alla bisogna, vi potevano recitare un ruolo da protagonisti.

Caccia al toro (particolare) – Antonio Tempesta , 1598 [/caption]

Caccia al toro (particolare) – Antonio Tempesta , 1598 [/caption]Ma ciò che maggiormente testimonia l’importanza della pratica, la sua consacrazione come festa pubblica e in un certo senso la sua istituzionalizzazione, risulta nel Capitolato d’oneri per la locazione del Macello Pubblico, nel 1795, in cui il Comune impone a carico del Macellaio oltre il rispetto delle tariffe imposte e altre varie incombenze, tra cui l’esporre per Ognissanti “carne fresca di maiale secondo il solito” (di questo ci sfugge il motivo…), addirittura anche l’obbligo di “fare lo Steccato di Buoi Otto a richiesta dei Sig.ri Gonfalonieri pro tempore”.

Stralcio del capitolato di appalto del Pubblico Macello: “..fare lo Steccato di Buoi Otto…“

Con l’arrivo dei francesi nel 1797 il divertimento subì una battuta d’arresto. Alle nuove autorità questo gioco non piaceva, così lo misero al bando. Forse più che per l’aspetto cruento, ritenevano inappropriato l’uso delle bestie.

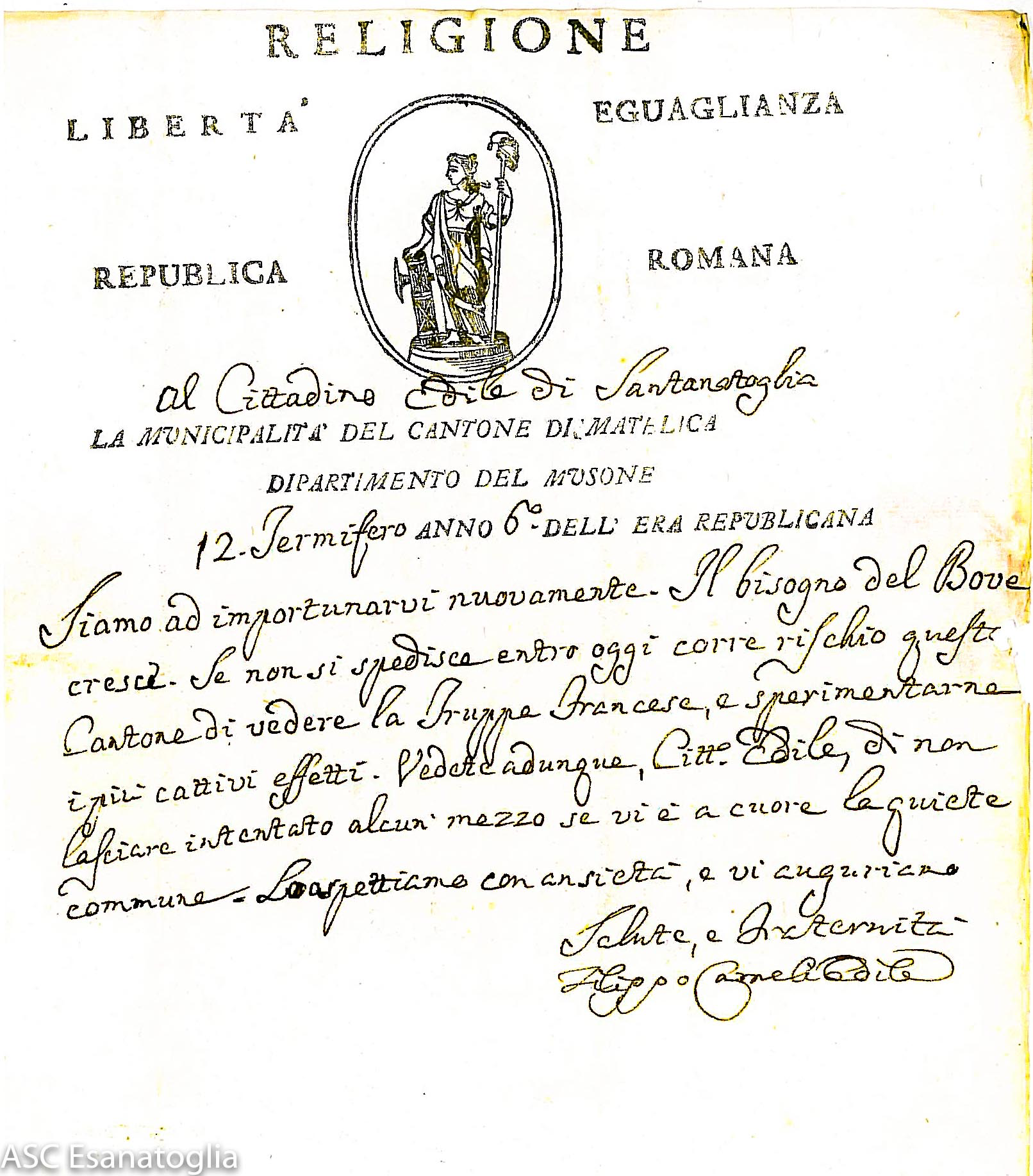

Forse preferivano utilizzare i buoi per lo sfiancante (meno crudele?) sostegno logistico alle loro truppe che nel transito verso Roma stanziavano a Serravalle, come risulta da questa lettera dai toni ultimativi in cui si richiede alla comunità la consegna di un Bove (“Il bisogno del Bove cresce”…!) dietro la minaccia, in caso di mancata consegna, “di vedere la Truppa Francese e sperimentare i più cattivi effetti”.

12 Termifero anno 6° (30 luglio 1798): “Il bisogno del Bove cresce…

Il bando durò poco, cessò insieme alla Repubblica Romana; ripristinato il Governo Pontificio nel settembre del 1799, l’usanza, anche se non da subito, venne ripresa e in un certo senso disciplinata. Una disposizione della Segreteria di Stato del 9 ottobre 1805, tendente ad un accentramento delle funzioni di polizia, inserisce lo steccato tra le attività soggette al controllo diretto della Truppa Pontificia, al pari di “fiere, mercati, teatri, spettacoli pubblici, funzioni sacre” diffidando a non intervenire la forza pubblica locale composta da Bargello e Birri, ritenuti di scarsa affidabilità.

Il vorticoso alternarsi degli eventi storici registrò il ritorno dei napoleonici e con il Regno d’Italia tornò l’ostracismo verso questi giochi ritenuti sconvenienti per un potere politico che si proponeva di rinnovare l’intera società fin dalle fondamenta. Ma le misure per contrastarli furono in verità piuttosto blande e le maglie dei controlli si allargarono a tal punto che l’usanza venne di fatto ripristinata quasi con cadenza regolare.

Una Caccia venne di sicuro fatta nel 1810 come risulta dal verbale del 1° marzo, con il Tenente della Guardia Nazionale Dario Dialti che nel rapporto settimanale segnala al Prefetto di Macerata “un pubblico spettacolo della Caccia del Bove eseguito questo medesimo giorno colla più perfetta tranquillità”.

Nel 1812 è l’Ispettore della Guardia Nazionale Gaetano Frosi che scrive al Vice Prefetto di Camerino: “Nella ricorrenza della festa di San Tommaso, era costume in questo Comune come in tutti gli altri del Distretto, di fare la Caccia del Bue, col permesso di questo Ispettore, o Sindaco. Desideroso anche quest’anno di dare a questa Popolazione questo tenue divertimento, che non ha mai prodotto in questa Comune alcun inconveniente.”

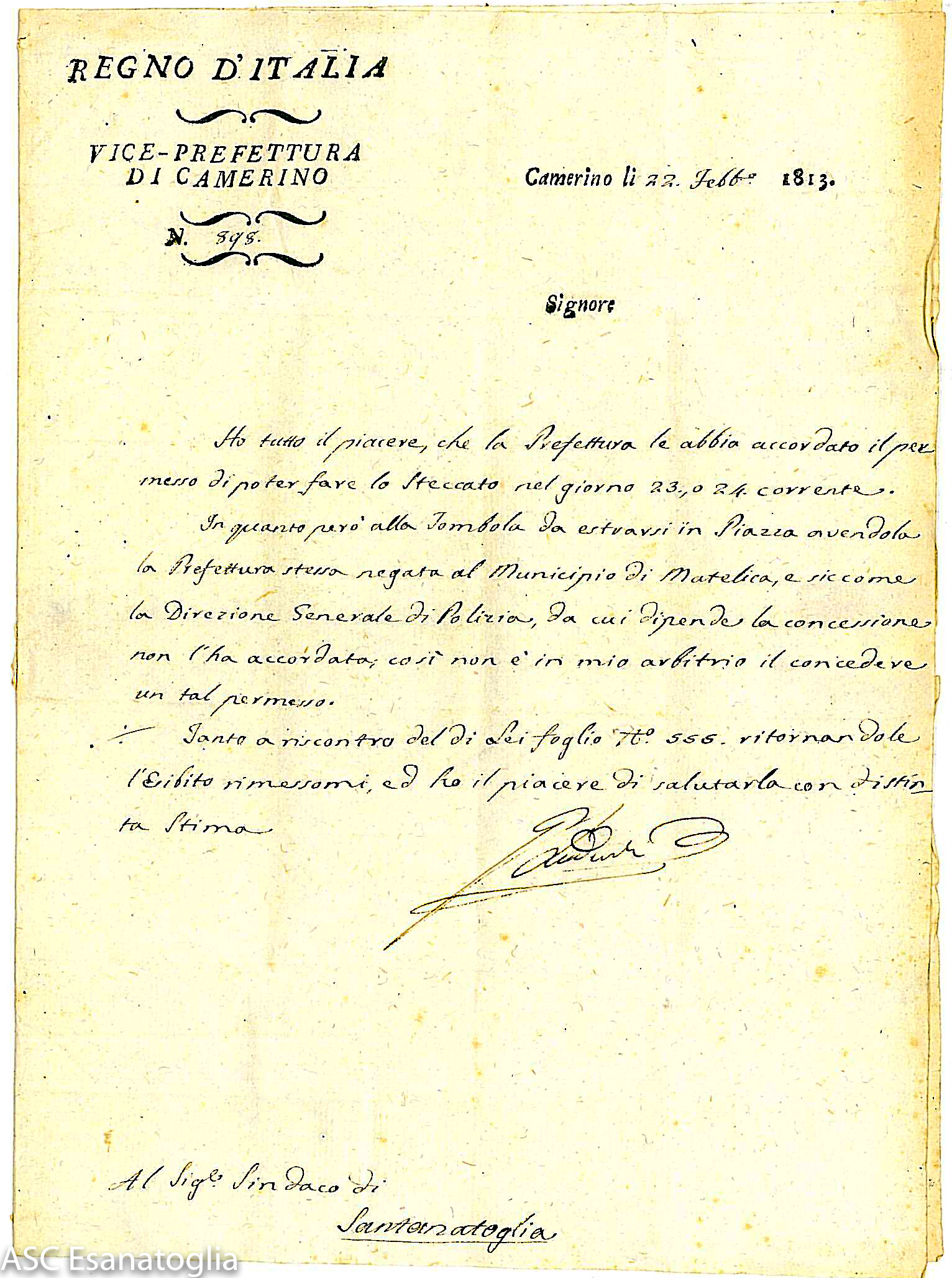

Anche nel 1813 è direttamente il Sindaco che effettua la richiesta (“Desidero dare a questa Popolazione il divertimento dello Steccato de Bovi, che in ogni anno è stato solito farsi in questo Comune…”) ed il Prefetto autorizza per il giorno 23 o 24 febbraio negando però al contempo l’autorizzazione ad effettuare una tombola (sic!).

Con la fine del periodo napoleonico, dopo il 1815, l’usanza sembra riprendere con tranquillità come si desume dai toni concilianti con cui nel 1819 il Governatore di Matelica comunica al Vice Governatore di S. Anatolia l’approvazione del Delegato Apostolico di Camerino invitandolo a “far sapere a Luigi Colotti Impresario di codesto Teatro che non incontra nessuna difficoltà di fare in codesta Giurisdizione uno Steccato da farsi da farsi in un giorno da definirsi dall’Autorità Locali”. Nell’occasione lo Steccato viene espressamente definito “Spettacolo” e il fatto che venisse organizzato da un “Impresario” che gestiva il Teatro Comunale ci fornisce l’idea di come l’evento in sé fosse ben strutturato e pienamente inserito nel sentimento comune del tempo.

Dopo un periodo di sospensione forzata, forse un paio d’anni, causato da una epidemia di peste bovina, il Sindaco chiede (“dietro istigazione dei miei Amministrati”) ed ottiene che l’usanza, ormai definita espressamente una “Festa” venga ripristinata nel 1818, sempre in occasione del giorno di San Tommaso.

Ancora negli anni trenta del XIX secolo la pratica resiste anche se ormai ha finito per assumere sempre più l’aspetto ludico separandosi anche dal collegamento con la ricorrenza di San Tommaso d’Aquino. Nel 1829 la richiesta la presenta il Sindaco (“questi miei Amministrati amerebbero divertirsi nell’entrante Carnevale..”) sia per una Caccia intesa come Corsa, che per uno Steccato “da eseguirsi in un giorno”.

Non sappiamo in questo caso se il tutto fu poi eseguito, dato che il 10 febbraio di quell’anno morì il Papa Leone XII, Annibale della Genga, e nello Stato Pontificio furono annullati tutti i festeggiamenti del Carnevale.

Nel trascorrere degli anni, col mutare di usanze e costumanze e coll’aumento del grado di sensibilità, la pratica dello Steccato subisce un rallentamento; sembra non esservi una totale disaffezione da parte della gente, ma si assiste comunque a una lenta eclissi. Per allietare i rari momenti di svago, altri giochi meno crudi, come ad esempio quello della palla, comunque colpita con braccia e/o piedi, cominciano ad affermarsi sempre più.

Gli steccati cominciano a diradarsi un po’ ovunque eccetto in quei rari luoghi dove vengono emendati e resi più accettabili, rielaborati e mitigati in quanto a crudeltà verso lu vòe.

A Santa Natoglia venne soppresso dal capitolato per l’appalto del Macello Pubblico l’obbligo di allestire lo Steccato, ma evidentemente non si poté sopprimere il carattere sanguigno del principale organizzatore locale che non riusciva a rassegnarsi alla scomparsa di quello che a lui appariva ormai parte integrante del proprio lavoro, e che ai tanti altri irriducibili appassionati, un diletto irrinunciabile saldamente inserito nella tradizione locale.

Domenico Zampini, uno dei figli di quel Giuseppe che era giunto qui da Frontale di Apiro come “fusaru” (fabbricante di attrezzi in legno), dando inizio a una numerosa progenie destinata ad avere notevole importanza nella successiva storia locale, era da anni appaltatore del Pubblico Macello. Di fatto ormai era “lu veccàru” (il macellaio) per antonomasia, perciò artefice primo dello Steccato e della Corsa: il terrore di ogni bestia bovina.

Il mutato orientamento delle autorità nei confronti del gioco conduce alle prime difficoltà nel suo allestimento; un episodio dell’8 febbraio 1834, in questo caso si tratta di una Corsa, sembra già preannunciare i cambiamenti che di lì a poco sarebbero intervenuti. L’autorizzazione al macellaio viene in questo caso negata dal Sindaco (non se ne conoscono i motivi), ma per un malinteso viene invece autorizzata dal Deputato Sanitario, diremmo oggi l’Assessore alla Sanità. Di questa sorta di corto circuito istituzionale ne approfitta lo Zampini e insieme al figlio Gaetano, contrariamente alla volontà del Capo dell’amministrazione, procede a testa bassa organizzando su due piedi la Corsa; scioglie il bove per le strade del paese e incurante di tutto si fa il suo spettacolo, anzi i suoi spettacoli: “fu eseguita la Corsa suddetta replicate volte per questo Paese” tanto che “la Bestia Bovina […] per la sera fu macellata” viene poi lamentato nel verbale che registra e stigmatizza l’accaduto.

Si inasprisce di conseguenza la posizione delle autorità che arrivano a vietare del tutto la Caccia del Bue, sotto ogni forma e con estremo rigore.

Questo non basterà ad eliminarla del tutto, sia perché i divieti hanno sempre alimentato le infrazioni, sia perché nel carattere d’un macellaio è facile che s’annidi una inclinazione sanguigna, una propensione ad affrontare le cose a colpi di mannaia.

Inizia così un periodo in cui la Corsa (non certo lo Steccato) si organizza abusivamente, in barba ai divieti e controlli, tanto roboanti i primi quanto tenui i secondi. Con il brivido dell’infrazione acquista ancor più gusto. Artefice di tutto sempre il macellaio ormai affiancato, anzi quasi sopravanzato dai figli Gaetano e Giuseppe “veccari” anch’essi, più giovani e perciò ancor più spavaldi.

Nel 1840 in mancanza di bue, toccò a una vacca “ma molto vivace”, che “tirava all’uomo, quantunque senza cane”. Questo non impedì “che si radunasse moltitudine di persone con rischio di qualche disgrazia”. Gli amministratori chiamati dalle “superiori Autorità” a rispondere dell’omesso controllo, si arrampicarono sugli specchi raccontando che la bestia, nel tragitto verso il macello s’era imbizzarrita e il pubblico altri non erano che volontari accorsi in aiuto dei macellai in difficoltà per domare la bestia. Una risibile versione che però riuscì ad essere presa per buona.

La piccola Santa Natoglia, non avendo una presenza stabile di truppa, rappresentava una piazza ideale per agire pressoché indisturbati in un tipo di illecito come questo. Così nel 1846 a contravvenire al bando contro lo Steccato furono i vicini “Matelicesi” in trasferta; impossibilitati ad agire nella loro città per i più stringenti controlli, ne arrivarono a frotte, in un numero imprecisato, guidati dal loro macellaio detto “Bruttino”, al secolo Antonio Biroccini, che fu poi per questo semplicemente “ammonito“, come ammoniti furono i basisti santanatogliesi facilmente individuati nei macellai locali: gli Zampini, Gaetano e suo fratello Giuseppe, subentrati ormai al padre Domenico. Tra la folla ospite e quella locale, ne venne fuori una baraonda epocale, una serata infernale, ‘n diauleriu. Se la misura di ogni cosa fosse la presenza in capocce, il frastuono di voci e urla indistinte dallo scalpiccìo di passi frettolosi, potremmo considerarlo un vero e pieno successo.

I due fratelli Zampini, ormai fatalmente irredimibili, si abbandonarono alla più plateale recidiva e nel 1847 furono protagonisti di quello che si può ritenere il canto del cigno, il de profundis della tauromachia santanatogliese.

L’avversione che l’Autorità costituita aveva ormai maturato nei confronti della Caccia emerge nel resoconto dei fatti che infiammarono gli animi e l’ambiente di quel freddo gennaio.

Il Priore Comunale scrive al Governatore di Matelica, definendo la Caccia del Bue come “antico riprovato illecito divertimento”; la lapidaria definizione è inserita nel rapporto sui fatti che avevano appena messo a soqquadro Santa Natoglia una prima volta l’8 gennaio, con una successiva beffarda replica il 16 dello stesso mese.

In sostanza avvenne che il macellaio Zampini con l’ausilio di matelicesi (che sembra accorsero in numero di “alcune centinaia“…) ripeterono a parti invertite l’infrazione dell’anno precedente: venerdì 8 gennaio “una moltitudine di fanatici ha clamorosamente condotto un beve con fune correndo clamorosamente per le contrade del Paese”.

Si scatenò un’altra serata di putiferio che finì con la macellazione del bue davanti a una folla festante.

Ancora non si era placato l’irritato sconcerto delle autorità per questa ennesima offesa alle leggi, che lo schiaffo venne replicato il 16 gennaio; capitava di sabato e questo consentì un ancora maggiore afflusso di pubblico. Altro che rave.

Il vaso traboccò. Questa volta per i fratelli Zampini si aprirono le porte del carcere di Matelica dove rimasero rinchiusi per una ventina di giorni. Furono rilasciati solo dopo che il Governatore si dispose ad accettare le perorazioni del nostro Comune che gli segnalarono oltre alla difficoltà della popolazione rimasta senza l’unico beccaio del paese e quindi senza carne, anche lo stato pietoso della famiglia di Gaetano, composta da cinque figli piccoli e una moglie gravemente malata.

Domenico e Gaetano, piegati un po’ da questa esperienza, professarono ancora per qualche anno la loro “arte”, senza Corsa alcuna, ma furono gli ultimi macellai della loro famiglia. I rami collaterali dei loro cugini s’erano già indirizzati verso altra attività, sempre legata alla mattanza dei bovini e non solo, ma senza ostentazione di ferocia (che pure vi era), senza gioco e senza feste; una attività diretta, essenziale, anch’essa di antica tradizione locale ma organizzata ormai nelle forme più moderne ispirate alla nascente industria capitalistica: la concia delle pelli.

Per l’antica e tradizionale ‘corrida’ santanatogliese non c’era più posto. Non si hanno più notizie, da allora, di Corse, Cacce e di Steccati.

Non è chiaro di chi fu opera l’ultimo tentativo di riproporre “il divertimento” nel 1861, all’indomani dell’Unità d’Italia.

Sappiamo però che venne stroncato con una lapidaria risposta del Prefetto:

” Prefettura di Macerata Ufficio di Sicurezza Pubblica

21 dicembre 1861

Oggetto: Caccia del Bue

Il divertimento della Caccia del Bue come è descritto dal Signor Delegato nella sua nota se era proibito per legge perfino dal cessato Governo Pontificio con ben maggior ragione non si può permettere ai tempi presenti in cui i costumi dei popoli italiani sono dassai migliorati ed ingentiliti. Questa caccia rammenta in sostanza i tempi barbari in cui i popoli erano improvvidamente avvezzati a vedersi scannare sotto gli occhi belve e uomini. Ora la civiltà ha fortunatamente messo al bando siffatti spettacoli. Perciò il Sig. Delegato farà sentire a chi gli chiede il permesso di dare suddetto spettacolo la sconvenienza del divertimento e che l’Autorità non può assolutamente permetterlo. Firmato: Il Prefetto Bosi “

Una pietra tombale su quella che era stata una solida e lunga tradizione che ha patito, qui da noi, almeno fino ad oggi, anche una sorta di damnatio memoriae, tanto che se ne era perso totalmente il ricordo.

P.S.: Chissà che in futuro, sotto altre forme e con altri impianti narrativi, risolvendo metaforicamente sangue e brutalità, tra le varie feste e lurze, magari di origini lontane e che per nulla ci appartengono, o magari frutto di improbabili e forzate leggende, non rispunti (come qualcuno ha fatto) qualche traccia di uno Steccato, di una Caccia, uno scalpitìo di zoccoli sui selci, tale da far vibrare la membrana che trattiene i ricordi e ricucire un po’ la trama della nostra storia… Chissà che qualcuno, stimolato dalla conoscenza e non rassegnato all’appiattimento, non attivi la fantasia… Lo so, anche se non è una regola generale, che a volte da questi ‘recuperi’ ne escono operazioni stucchevoli. Ma se andiamo a stringere, lo sono anche e molto di più certe importazioni di corpi estranei, viventi e non.

P.S. 2 : Dedicato a un carissimo amico, smisurato lettore e al suo magnifico tempo raggiunto.

Eccezionale ricostruzione storico-letteraria di una pratica credo ignota ai più, pratica non certo riproponibile ma spunto, a suo tempo , per grande letteratura. Ho apprezzato molto l’ipotesi “tomista”che mi sento di caldeggiare in quanto quella definizione di Alberto Magno ben si addiceva al carattere del Doctor Angelicus . Complimenti allo storico ev, perché no, al letterato

Grazie.

Questa “Caccia” o “Corsa” quindi si praticava facendo correre un inerme bue (o più) finché non schiantava per la fatica e la paura.

Una crudeltà per il divertimento dei paesani. Una pratica da ricordare solo per condannarla.

Certamente inconcepibile con la sensibilità di oggi; ma bravi quelli che, depurandone la brutalità, sono riusciti a conservare gli aspetti mitici e rituali di quella che era una tradizione plurisecolare in varie e diverse culture.

Stupendo! A me piace molto che ci siano riferimenti ai “vecchi” Esanatogliesi. Molti cognomi sono rimasti, gli eredi facilmente individuabili.

Grazie Pino!

Grazie Simone, per chi sente il richiamo delle radici, i nomi sono evocativi e rinsaldano i vincoli comunitari.