In un commento all’articolo su Wassili Niestarol (“Una mattina…”) in cui, solo per la vicinanza delle croci che ricordano i fatti, si accennava anche alla morte accidentale di due civili a causa dello scoppio di un ordigno, è stato ricordato un analogo tragico avvenimento che sconvolse Esanatoglia e sul quale, per esserne toccato molto da vicino, vorrei soffermarmi un po’ di più e fissare i nomi e qualche circostanza. Questo quanto risulta dagli atti trovati (ma si potrebbe cercare ancora e verificare aggiunte ed omissioni) e nei racconti di prima e seconda mano.

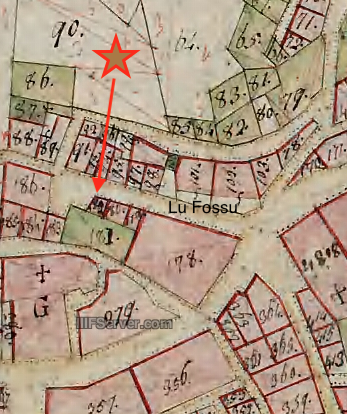

Partiamo da un paracarro, che oggi non c’è più. Era posto all’angolo di un edificio che si affacciava sullo slargo de lu fossu, prima de l’archittu oltre cui il vicolo diventa strada.

Un monolite di pietra che assolveva alla sua funzione di protezione ma era anche una seduta e per tanti anni anche uno dei rialzi utilizzati dai bambini per giocare a “puzzu puzzu rampichì”. Consisteva il gioco in una specie di nascondino, solo che invece di nascondersi occorreva trovare rifugio in una qualsiasi posizione soprelevata rispetto al piano stradale: un muretto, una scala, un paracarro appunto, senza farsi prendere.

Giocare su quel paracarro, per una bambina in particolare fu per molto tempo una sorta di incubo. Era legato alla storia di un suo zio morto bambino, e lei era legata a lui anche perché, così era stato deciso alla sua nascita, ne aveva “relleautu lu nome”, anche se al femminile.

Accadde nel 1929.

Il paese era ancora commissariato dopo i fattacci di inizio anno che avevano visto la tragica fine dell’esperienza podestarile e della vita stessa di Antonio Mollajoli. La bagarre che aveva regnato per qualche mese si era stemperata sotto il caldo agostano. Le autorità forestiere ‘fascistissime’ erano intervenute alla loro maniera nel rimettere in riga questo ‘sbalestrato’ paesello dove sembravano vacillare le granitiche certezze del regime ormai consolidato dai Patti Lateranensi con la Chiesa e ancor più con il plebiscito del 24 marzo. Era estate e tutto andava bene.

All’una di quel 10 agosto, appena pranzo, un gruppetto di ragazzi, erano in quattro, si misero ad armeggiare su di un grosso proiettile di artiglieria, un residuo di esercitazioni militari che si svolgevano periodicamente sulle nostre montagne. Si accampava il Regio Esercito nei campi sotto San Giovanni e gli artiglieri utilizzavano i prati di Mutola come poligono di tiro per le loro esercitazioni. Qualche boscaiolo avrà rinvenuto il proiettile inesploso e se lo sarà portato in casa, per farne chissà cosa. Quel giorno era finito in mano a quattro ragazzotti.

Poggiato il proiettile sul paracarro, cominciarono a batterlo con dei ferri, arnesi vari, forse un martello.

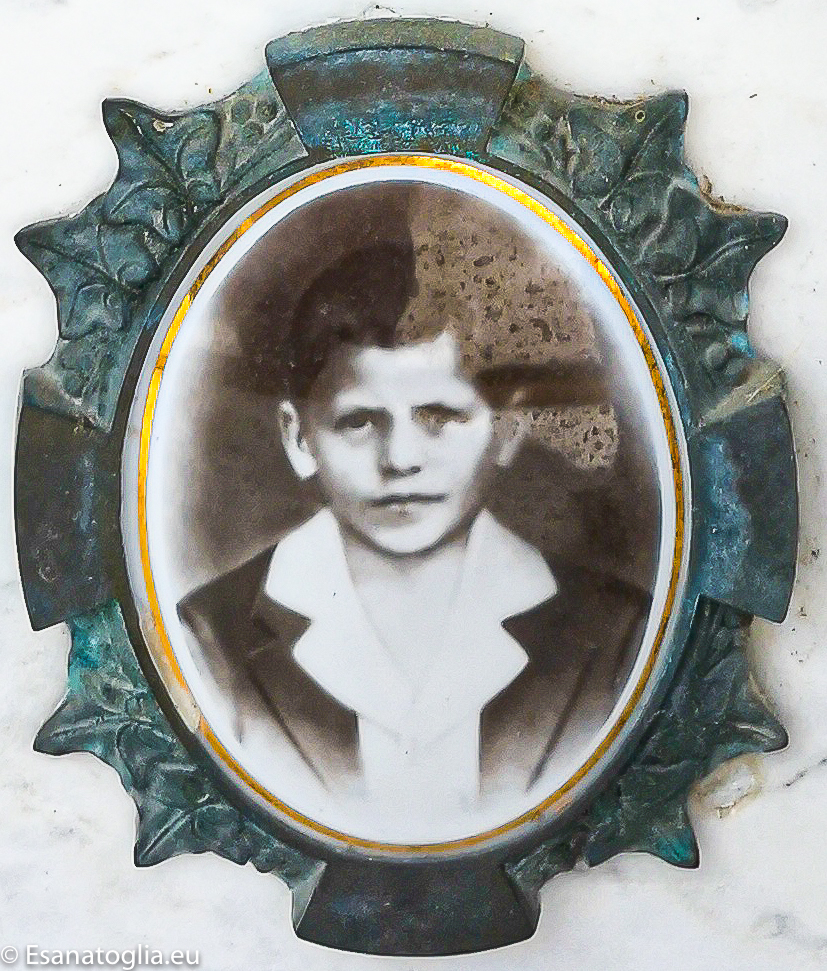

L’esplosione fu devastante. La morte fu immediata per Renato Di Piero, 18 anni, mugnaio, e Sestilio Falcioni di appena 10 anni, ancora scolaro. Feriti gli altri due. Di uno si è perso il nome, nessuno ha conservato la memoria. Il quarto era mio padre, Alessandro Bartocci. All’epoca non aveva ancora compiuto 13 anni e per tutta la vita recò i segni di quello scoppio: una parte di gluteo mancante, un cratere al posto della normale rotondità, e schegge metalliche diffuse in tutto il corpo che destavano lo stupore dei radiologi ogni qualvolta si sottoponeva a radiografie.

Sestilio abitava proprio nella casa di fronte al luogo dell’esplosione. Alla finestra dell’edifico era affacciato Cataldo, il fratello mezzano che fu colpito da una scheggia che gli si conficcò nella tempia. Sopravvisse e conservò anch’egli quella presenza per tutta la sua vita. Al piano terra di casa Falcioni, boscaioli da più generazioni, c’era la stalla. Con l’esplosione la porta fu divelta e si salvarono solo gli animali di minor pregio, le galline. Furono dilaniati invece il maiale e il somaro. Una sciagura totale.

La morte di Sestilio, così piccolo, fu quella che impressionò di più.

Racconta la bambina di allora, che fu così segnata da quel nome imposto da sentirsi appiccicata addosso quella storia, tanto da prefigurare una sorta di predestinazione che l’avrebbe inevitabilmente portata a ripetere la tragica fine di suo zio, alla stessa età e per la medesima causa. Crebbe nei primi anni con questa angosciosa convinzione. Si liberò di questo temuto sortilegio quando la sua età superò quella del suo povero parente. Si incupisce ancora quando indica lì, dov’era il paracarro.

Una doverosa correzione

A integrazione e parziale correzione di quanto scritto inizialmente…:

Dopo la pubblicazione sono emersi alcuni interessanti commenti con versioni diverse rispetto a quanto da me raccolto sia nei documenti reperiti, sia nei racconti di testimoni che, pur di seconda mano’, erano fortemente legati alla vicenda (la bambina…). Versioni diverse anche da quanto rimasto nei ricordi dei racconti di mio padre che, già persona schiva e di poche parole, non amava ritornare su quell’evento che aveva segnato la sua prima gioventù (per la seconda ci pensò poi la guerra e la prigionia).

Ho cercato allora, dando fiducia alla fonte che ritenevo più che attendibile (Agar “Agare” Giordani, che ricordo dall’eloquio deciso e sciolto, e per sua natura incline al racconto) di approfondire la ricerca e con un po’ di pazienza ho reperito altro materiale e altre testimonianze che in parte confermano e addirittura integrano la gravità di quell’accadimento.

Tre furono le vittime

I morti furono tre. Il terzo, che mancava, fu un altro “munellu” di nove anni appena, Amedeo Liberati che non morì sul colpo come gli altri due, perché riuscirono a trasportarlo d’urgenza all’Ospedale di Camerino dove però cessò di vivere dopo poche ore dall’esplosione. Tra i feriti, oltre a mio padre che probabilmente fu ricoverato anch’egli a Camerino forse per la gravità delle sue ferite, vi fu Mariano Bartocci, suo fratello minore, colpito da “scheggie al ginocchio e al piede”, Giulia Santaroni, madre di Renato Di Piero una delle vittime (si pensi allo strazio di una madre, ferita, che davanti a sé vede morire suo figlio), nonché Fernando Giordani (padre di Agar appunto), ricoverati d’urgenza all’Ospedale Civile San Sollecito di Matelica per “ferite multiple da scheggie metalliche di proiettile d’artiglieria in varie parti del corpo e fratture ossee esposte agli arti inferiori” come riportato nel referto del Prof. Quirino Sergi che prestò a tutti le prime cure. Non ho rinvenuto traccia invece del coinvolgimento di Caterina Zampini. Ma la testimonianza di alcuni suoi familiari garantisce che la menomazione che la accompagnò per tutta la sua vita e che tanti di noi ancora ricordano fosse dovuta proprio a quello scoppio, a “la bomba de lu Fóssu”

Tutto ciò, oltre a confermare che quella fu una vera ed enorme tragedia che toccò una pluralità di famiglie e scosse l’intero paese, ci insegna che coltivare la memoria può e deve essere arte di pazienza, di accuratezza, di perseveranza e, all’occorrenza, anche sforzo collettivo.